Había algo venenoso en sus ojos

I de III

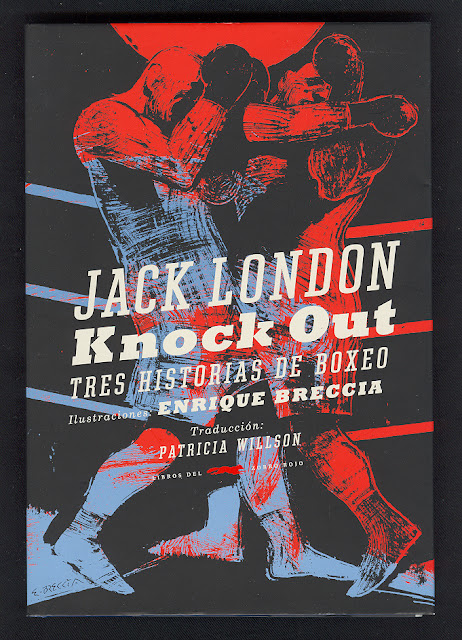

Editado en Barcelona, en “septiembre de 2011”, por Libros del Zorro Rojo (“con una subvención de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura [de España], para su préstamo público en Bibliotecas Públicas”), el título Knock Out, tres historias de boxeo reúne una trilogía de legendarios cuentos del legendario narrador norteamericano Jack London (1876-1916) en los que el box es el leitmotiv y el espectáculo visual: “Un bistec” (A piece of steak, 1909), “El mexicano” (The mexican, 1911) y “El combate” (The game, 1905).  |

| Libros del Zorro Rojo Barcelona, septiembre de 2011 |

|

| Jack London (1876-1916) |

Tom King no tiene un clavo en bolsillo ni tabaco para su pipa. Viste ropa raída y unos zapatones (de Frankenstein) muy gastados. El secretario del Gayety Club (donde se halla el ring) ya le adelantó las tres libras del perdedor y Tom King ya se las gastó. Si le ganara al joven Sandel, ganaría treinta flamantes libras y pagaría sus deudas y la renta del cuchitril. Si pierde, regresará sin nada. Por su falta de dinero no ha tenido un buen entrenamiento con un sparring, ni tampoco una buena alimentación. Previo a la pelea con el joven Sandel ha estado deseando y suspirando por un bistec. Lizzie, su esposa, acostó a los dos chiquillos para que olvidaran el vacío en el estómago. El único malcomido es Tom King: un plato de harina con migajas de pan. La harina, Lizzie la obtuvo prestada con un vecino del conventillo. Por sus deudas, nadie quiso fiarle, ni siquiera el carnicero. Al despedirlo y desearle “Buena suerte”, Lizzie “se atrevió a besarlo, abrazándolo y obligándolo a inclinar su cara hasta la de ella. Parecía muy pequeña al lado de aquel gigante.”

Esas dos millas que Tom King hace a pie rumbo al cuadrilátero del Gayety Club resultan contraproducentes para la pelea. Y aunque con astucia y “táctica de economía” domina a su joven oponente y varias veces lo envía a la lona (hay que leer el relato de la contienda para verlo), la falta de ese plus (el suculento y jugoso bistec) incide en el drástico final.

|

| “Un bistec” Ilustración: Enrique Breccia |

II de III

Casi resulta tautológico apuntar que el protagonista del cuento “El mexicano” es un boxeador nacido en México y que el clímax de la narración es el espectáculo de las vicisitudes del combate boxístico en un cuadrilátero ubicado en Los Ángeles, California. Para urdir el cuento (dividido en cuatro partes numeradas con romanos) Jack London hizo uso de algunos datos, nombres y noticias en torno a la Revolución Mexicana (in progress) que en 1911 eran tempranas. Felipe Rivera, un joven mestizo de unos 18 años (se infiere que inmigrante sin papeles), se ha incorporado a una Junta de revolucionarios que en Los Ángeles opera y conspira en pro de la Revolución Mexicana; agrupación civil (que incluso publica un semanario) al parecer inspirada en la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano fundada el 28 de septiembre de 1905, en San Luis, Misuri, por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, cuyo órgano ideológico y propagandístico era el periódico Regeneración.  |

| Ricardo y Enrique Flores Magón |

Además de los aportes que el muchacho de la limpieza les deja en dólares y en monedas de oro, sin revelar cómo y dónde obtiene ese dinero, Felipe Rivera consigue que le asignen la peligrosa y temeraria encomienda de reabrir la comunicación entre Los Ángeles y Baja California (donde hay “recién incorporados a la Causa”), bloqueada por las sanguinarias huestes de “Juan Alvarado, el comandante federal”. El joven de la limpieza logra el cometido clavándole al comandante un cuchillo en el pecho.

En la Junta (de revolucionarios de oficina) cunde la fama del supuesto “mal genio” y “pendenciero” de Felipe Rivera, pues luego de periódicas ausencias, que pueden ser de una semana e incluso un mes, además de las “monedas de oro que les deja en el escritorio de May Sethby”, observan en él indicios físicos de que pelea en la calle o en algún sitio (quizá en una cantina, en un antro de juego o en un burdel): “A veces aparecía con el labio cortado, con una mejilla amoratada, con un ojo hinchado. Era evidente que había peleado, en algún lugar del mundo exterior donde comía y dormía, ganaba dinero y se movía de maneras desconocidas para ellos. Con el paso del tiempo, se encargó de mecanografiar el libelo revolucionario que publicaban semanalmente. Había ocasiones en que era incapaz de teclear, cuando sus nudillos estaban magullados y tumefactos, cuando sus pulgares estaban heridos e inmóviles, cuando uno de sus brazos pendía cansadamente a un costado, mientras en su cara se dibujaba un dolor silencioso.”

Esto provoca, además de las preguntas que se hacen, y del recelo y de la desconfianza, que le teman y lo mitifiquen: “Me siento como un niño ante él”, confiesa Ramos. “Para mí, él es el poder, es el hombre primitivo, el lobo salvaje, la serpiente de cascabel, el ponzoñoso ciempiés”, dice Arrellano. Y Paulino Vera claramente lo deifica con retóricas metáforas: “Es la Revolución encarnada.” “Es su llama y su espíritu, el grito insaciable de venganza, un grito silencioso que mata sin hacer ruido. Es un ángel destructor que se desliza entre los guardias inmóviles de la noche.” De ahí el atroz pavor que siente ante él: “Me ha mirado con esos ojos suyos que no aman sino que amenazan; son salvajes como los de un tigre. Sé que si yo fuera infiel a la Causa, él me mataría. No tiene corazón. Es despiadado como el acero, filoso y frío como la escarcha. Se parece a la luz de la luna en una noche de invierno, cuando uno se congela hasta morir en la cima de una montaña desolada. No temo a Díaz ni a ninguno de sus matones, pero a este muchacho sí le temo. Ésa es la verdad, le tengo miedo. Es como el aliento de la muerte.”

El caso es que, efectivamente y en secreto, Felipe Rivera pelea; pero lo hace en el ring y con guantes de boxeador, no por el dinero que obtiene, sino para contribuir con la Revolución Mexicana y vengar así las injusticias sociales, políticas y económicas, y el asesinato de sus propios progenitores, pues su padre era empleado en la fábrica textil de Río Blanco (en Veracruz, México) y por ende estuvo entre los obreros que desencadenaron la huelga (en la vida real fue el 7 de enero de 1907) y luego fueron masacrados. Dramático y cruento episodio que recuerda (en flashback) durante el combate boxístico que cierra el relato: “Vio las paredes blancas de las factorías con energía hidráulica de Río Blanco. Vio a los seis mil obreros, hambrientos y entristecidos, y a los niños, de siete y ocho años, que soportaban largas jornadas de trabajo por diez centavos al día. Vio los cuerpos en los carros, las atroces cabezas de los muertos que se afanaban en los talleres de tintura. Recordó que su padre había llamado a esos talleres los ‘agujeros del suicidio’, y en uno de ellos había muerto.” Incluso evoca cómo halló los cadáveres de sus padres: “Y luego, la pesadilla: la explanada frente al almacén de la compañía, los miles de obreros hambrientos, el general Rosalino Martínez y los soldados de Porfirio Díaz y los mortíferos rifles que parecían no dejar nunca de dispararse, mientras las faltas de los obreros eran lavadas y vueltas a lavar con su propia sangre. ¡Y aquella noche! Vio los vagones de carga donde se apilaban los cuerpos de la matanza, enviados a Veracruz como alimento para los tiburones de la bahía. Nuevamente se encaramó en los atroces montones, buscando y encontrando, desnudos y mutilados, los cuerpos de su padre y de su madre. Recordaba sobre todo a su madre; sólo se le veía la cara, pues el cuerpo estaba aplastado por el peso de decenas de cadáveres. Los rifles de los soldados de Porfirio Díaz volvieron a tronar, y él de nuevo saltó al suelo y se escabulló como un coyote herido entre las sierras.”

Fue el gringo Roberts, entrenador y borrachín, el que descubrió al azar las cualidades pugilistas de Felipe Rivera. Según le dice a Michael Kelly, director de “las apuestas de Yellowstone” y hermano de un promotor boxístico: “Había visto a un famélico chico mexicano rondando por allí, y estaba desesperado. De modo que lo llamé [para que sirviera de sparring], le puse los guantes y lo subí al ring. Prayne [el boxeador profesional que se entrenaba] lo puso contra las cuerdas. Pero él resistió dos rounds durísimos y luego se desmayó. Estaba muerto de hambre, eso era todo. ¡Una paliza! Quedó irreconocible. Le di medio dólar y una comida abundante. Tendrías que haber visto cómo tragaba. No había probado bocado en dos días. Pensé que ahí se acababa todo, pero al día siguiente volvió, tieso y adolorido, listo para otro medio dólar y otra comida abundante. Y fue mejorando con el tiempo. Es un peleador nato, increíblemente duro. No tiene corazón. Es un pedazo de hielo. Y nunca ha dicho más de unas pocas palabras seguidas desde que lo conozco. Es de buena madera y hace su trabajo.”

Así que Felipe Rivera se fogueó como sparring. Y trabajando para la Revolución Mexicana a través de la Junta, en secreto y durante “los últimos meses”, ha peleado “en clubes pequeños” donde, por el dinero, ha estado “despachando a pequeños boxeadores locales”. No obstante, ante el hecho de que el boxeador Billy Carthey se fracturó un brazo y por ello el boxeador Danny Ward, de Nueva York, se quedó sin contrincante en una pelea organizada y publicitada con antelación (“Y ya están vendidas la mitad de las entradas”), el entrenador Roberts le propone a Michael Kelly que sea Felipe Rivera el que se confronte a Danny Ward.

Todos suponen que el experimentado Danny Ward será el vencedor (incluidos los trúhanes asistentes del mexicano, el réferi, la mayoría de los apostadores y los diez mil gringos que asisten a la pelea). Y dirigiéndose a Rivera, Kelly le dice: “la bolsa será el sesenta y cinco por ciento de la recaudación. Eres un boxeador desconocido. Tú y Danny se repartirán la ganancia: veinte por ciento para ti y ochenta para Danny.” Pero por muy mudo y retrasado mental que les parezca, Rivera se obstina en su postura: “El vencedor se queda con todo.” Y entre las amenazas, el menosprecio, los insultos, los dimes y diretes, Rivera pica a Danny Ward en su orgullo y acepta el reto, no sin alardear: “Te noquearé y caerás muerto en el ring, muchacho, ya que te burlas de mí. Anúncialo en la prensa, Kelly. El ganador se lleva todo. Que salga en las columnas de deportes. Diles que será un combate de revancha. Voy a enseñarle a este chico un par de cosas.”

El famoso boxeador Danny Ward (futuro campeón), de 24 años, tiene el pellejo blanco, cuerpo de fisiculturista y es “el héroe popular obligado a ganar” (casi todos apostaron por él, empezando por Michael Kelly). El advenedizo y desconocido boxeador Felipe Rivera, de 18 años, es prieto, de sangre india y no despliega la musculatura de su contrincante; por ende el público no “pudo adivinar la resistencia de las fibras, la instantánea explosión de los músculos, la precisión de los nervios que conectaban cada una de sus partes para convertirlo en un espléndido mecanismo de pelea”. Spider Hagerty, el jefe de sus asistentes —quien da por hecho que Rivera perderá, que se hace pipí y popó del miedo y se rendirá en un tris—, le rebuzna en su esquina del ring antes del inicio de la pelea: “Hazlo durar todo lo que puedas, son las instrucciones de Kelly. Si no lo haces, los periódicos dirán que es otra pelea amañada y hablarán pestes del boxeo de Los Ángeles.” Y luego añade: “No tengas miedo”. “Y recuerda las instrucciones. Tienes que durar. No te rindas. Si te rindes tenemos instrucciones de darte una paliza en los vestuarios. ¿Entendido? ¡Tienes que pelear!”

Las diez mil gargantas gritan a gaznate pelado como si cada uno tuviera un ardiente aguijón en el culo; y, a modo de teatral preámbulo de la pelea, Danny Ward, siempre sonriendo, se le acerca al banquillo donde aún, impasible y sin mover un músculo, está sentado Felipe Rivera (ídem una escultura sedente precortesiana) y parece que le brinda un saludo deportivo. Pero sólo Rivera oye la amenaza y el insulto xenófobo (propia de Donald Trump) que le receta a quemarropa: “Pequeña rata mexicana. Aplastaré al cobarde que tienes dentro.” Lo cual queda rubricado por el soez ladrido que le escupe “un hombre desde detrás de las cuerdas”: “Levántate, perro”.

Antes de esa tensa y espectacular pelea de box, la Junta, sin un céntimo, necesita un montón de dólares para adquirir armas y municiones para la Revolución en México. Y Rivera, el “harapiento fregón”, oyéndoles parlotear el desasosiego de las últimas noticias, dejó de lavar el piso que cepillaba de rodillas. Preguntó si bastarían cinco mil dólares y les dijo que volvería en tres semanas con esa cantidad. “En tres semanas pidan las armas”, dijo. Inextricable a su intrínseca y secreta venganza personal, ese es el leitmotiv que galvaniza y catapulta al boxeador y revolucionario Felipe Rivera. De ahí que lo evoque durante la pelea y que a sí mismo se aliente y glorifique para no perder: “Rivera resistió, y el aturdimiento desapareció de su cerebro. Estaba entero. Los otros eran los odiados gringos, y todos ellos jugaban sucio. En lo peor del combate, las visiones seguían centelleando en su cabeza —largas líneas de ferrocarril que se recalentaban en el desierto; los rurales y los terratenientes americanos, las cárceles y los calabozos; las trampas en los tanques de agua—, todo el sórdido y doloroso panorama de su odisea después de lo de Río Blanco y la huelga. Y, resplandeciente y gloriosa, vio la gran Revolución roja, esparciéndose por su tierra. Las armas estaban ante él. Cada rostro odiado era un arma. Peleaba por las armas. Él era las armas. Él era la Revolución. Peleaba por todo México.”

Pese a los diez mil gringos gritando y desgañitándose en su contra, a las dilaciones y trampas del réferi, y a los intentos de soborno de Kelly para que Rivera se dé por vencido y pierda, el mexicano derrota al gringo por nocaut en el decimoséptimo round.

|

| “El mexicano” Ilustración: Enrique Breccia |

|

| Grabado de José Guadalupe Posada Detalle de hoja volante impresa por Antonio Vanegas Arroyo (México, 1913) |

|

| Estampa incluida en la Monografía de las obras de José Guadalupe Posada, publicada en México, en 1930, por Mexican Folkways, con introducción de Diego Rivera. |

|

| Detalle de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947). mural de Diego Rivera. José Martí, Frida Kahlo, el niño Diego Rivera, la Calavera Catrina y José Guadalupe Posada. |

Vale observar que entre las ilustraciones que Enrique Breccia hizo para “El mexicano” descuella el obvio tributo que rinde al grabador hidrocálido José Guadalupe Posada (1852-1913) y al muralista Diego Rivera (1886-1957) en el trazo de dos Calaveras Catrinas; pues Posada es el creador de la popular y celebérrima estampa del cráneo de la Calavera Catrina con sombrero, de afrancesada y elegante dama decimonónica, adornado con flores y plumas, pese a que originalmente se llamó La Garbancera (c. 1910), “en alusión a las indias que vendían garbanza y se daban aires de mujeres finas”; y Diego Rivera, en el epicentro de su icónico mural Sueño de una tarde dominical en el Alameda Central (1947), le puso a la Calavera Catrina un largo vestido y una larga estola de serpiente emplumada. Pero además, al parecer, también hay un homenaje al pintor y caricaturista José Clemente Orozco (1883-1949) en el trazo que Breccia hizo del prototipo de revolucionario de huaraches, gran sombrero de palma, carabina 30 30 y cartucheras cruzadas en el pecho, el cual se aprecia entre las estampas que ilustran el mismo cuento.

|

| “El mexicano” Ilustración: Enrique Breccia |

III de III

Dividido en cinco partes numeradas con romanos, el cuento “El combate” es, al unísono, una patética y triste historia de amor y una pelea boxística con un desenlace desafortunado y fatal. Joe Fleming, el protagonista, un joven boxeador de 21 años, célebre entre los chiquillos, jóvenes y rucos de West Oakland, está a punto de casarse con Genevieve Pritchard, una joven de 18 años, empleada en la pequeña dulcería de los Silverstein, un matrimonio judío de origen alemán. Pese a que el cuento data de 1905, los atavismos y los prejuicios, propios de la ñoña y mojigata idiosincrasia de la época (ahora anticuados, rancios y obsoletos), translucen una impronta decimonónica. Y esto se observa, sobre todo, en los escrúpulos, ofuscaciones, tabúes y represiones psíquicas que trasminan y limitan la conducta, el ideario, las erradas e ingenuas nociones de la desnudez, del deseo sexual y del sexo, y las divagaciones y ensoñaciones íntimas e inconfesables de ambos enamorados.

|

| Jack London |

El caso es que previo al inminente matrimonio y a la compra de una alfombra para el futuro nidito de amor, Genevieve Pritchard, que pretende “dominarlo utilizando los métodos de las mujeres”, le ha arrancado “la promesa de dejar el boxeo”. Y el joven boxeador Joe Fleming se comprometió a ello; pero dejará el box después de realizar su última pelea, por la que obtendrá (está seguro) cien dólares. No obstante, para sus adentros, intuye y piensa que en algún momento regresará al cuadrilátero.

|

| “El combate” Ilustración: Enrique Breccia |

|

| Jack London |

|

| “El combate” Ilustración: Enrique Breccia |

Vale apuntar que “Los gritos de la multitud se apagaron súbitamente” en el instante de la caída de Joe Fleming. La cuenta del réferi terminó y nadie del demudado y estático público aplaudió al exhausto y tambaleante vencedor John Ponta. A Joe Fleming, inconsciente y al parecer en un “coma mortal” (con “¡Toda la parte posterior del cráneo!” dañada), lo sacaron en camilla y se lo llevaron en una ambulancia tirada por caballos.

|

| “El combate” Ilustración: Enrique Breccia |

Curiosamente, el réferi Eddy Jones al inicio del combate también goza de prestigio entre el gentío que corea su nombre. Pero ¿por qué no detuvo la pelea para que los ayudantes secaran la lona con una elemental e infalible jerga? Quizá Joe Fleming no hubiera resbalado y John Ponta no hubiera fugazmente entrevisto su volátil oportunidad para lazar ese vertiginoso, certero y dramático “golpe de suerte”.