La memoria de Carroll

(o los pelotudos de la

mesa redonda)

I de VII

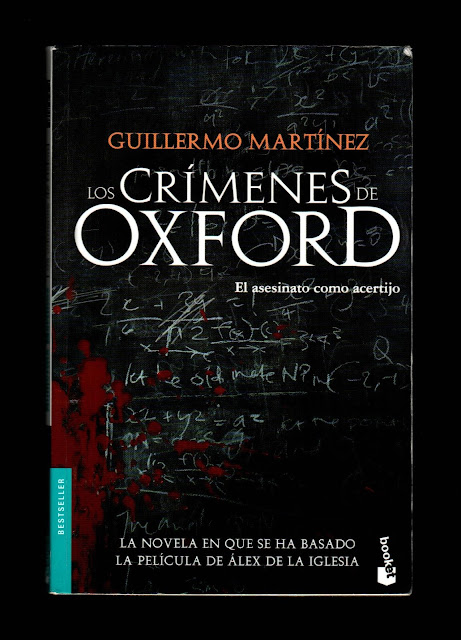

Con su novela Crímenes imperceptibles, el narrador y matemático argentino Guillermo Martínez (Bahía Blanca, julio 29 de 1962) obtuvo en su país el Premio Planeta Argentina 2003, cuya edición príncipe se publicó ese año en Buenos Aires. Y el 4 de marzo de 2004 apareció en España con el rótulo Los crímenes de Oxford, publicada por Ediciones Destino. Título más pegajoso y sonoro y a todas luces mucho mejor, el cual sirvió de base para The Oxford Murders (2008), filme en inglés dirigido por el cineasta español Álex de la Iglesia, quien elaboró el guion a cuatro manos con Jorge Guerricaechavarría. Y de nuevo en España obtuvo el Premio Nadal de Novela 2019 con Los crímenes de Alicia, publicada en abril de ese mismo año por Editorial Planeta Mexicana en la Colección Áncora y Delfín de Ediciones Destino; en cuya cuarta de forros se lee una breve y falaz reseña (¡desde luego intrigante! y salpimentada con una alabanza de ligas mayores y estelares) que el matemático Arthur Seldom, proclive a la falacia y al sofisma, quizá pudo pergeñar y publicitar en el Oxford Times:

|

| Guillermo Martínez y Los crímenes de Alicia |

“Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz.

“¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero

patrón que se esconde tras esta sucesión de crímenes? ¿Quién y por qué está

utilizando el libro de Alicia para

matar?

“Para desentrañar lo que ocurre, el célebre profesor de

Lógica Arthur Seldom, también miembro de la Hermandad Lewis Carroll, y un joven

estudiante de Matemáticas unen fuerzas para llegar al fondo de la intriga, y

serán peligrosamente arrastrados por unos crímenes impredecibles, en una

investigación que combina la intriga con lo libresco.

“Con una prosa tersa y precisa, Guillermo Martínez, autor

de Los crímenes de Oxford, ha escrito

una novela fascinante que en la tradición de Borges y Umberto Eco lleva el

relato policial al terreno literario.”

|

| Umberto Eco |

II de VII

Los crímenes de Alicia es continuación de Los crímenes de Oxford. Es decir, la voz narrativa es la misma voz del joven matemático argentino becado en el Instituto de Matemática de Oxford. (No obstante, ni por equivocación o descuido, dado su asumido pacto de silencio, menciona a la asesina Beth y a la abuela asesinada, ni la actividad teatral, escenográfica y manipuladora de Arthur Seldom para encubrir ese asesinato. Pero sí evoca el falaz teorema, y lógico autoelogio, con que Seldom justificó y maquilló sus oscuros actos: “El crimen perfecto no es el que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un culpable equivocado.”) En la primera novela los hechos se desarrollan en el verano del 93 y el narrador tiene 22 años; y en la segunda tiene ya 23 e inicia en el verano del 94. En la primera ocurre un asesinato; el primero (y el único) de una supuesta serie de crímenes cometidos por un supuesto asesino serial que supuestamente, desde la sombra y el enigma, reta y confronta al profesor Arthur Seldom, supuesto “paradigma de la inteligencia” y de las matemáticas. Y en la segunda ocurre un intento de asesinato, seguido por dos asesinatos que parecen cometidos por “alguien”, que desde la sombra y el camuflaje, parece querer impedir que la Hermandad Lewis Carroll dé cauce a la exhumación y difusión de un controvertido y oculto capítulo de la vida íntima del reverendo Charles Dodgson (Lewis Carroll), y, al unísono, denunciar una elitista y clandestina red de voyeristas pedófilos. Pero en ambas novelas juega un papel protagónico el consabido dúo dinámico: el becario argentino del Instituto de Matemática y su mentor Arthur Seldom, pues desarrollan juntos (y separados) varias especulaciones y pesquisas detectivescas; más aún en la segunda. De tal modo que configuran aún más una variante (diría el profesor Borges ante un multitudinario auditorio de la UBA) de los arquetipos inaugurados en 1841 por Edgar Allan Poe con The Murders of the Rue Morgue; es decir, el brillante y marisabidillo raciocinador es, sobre todo, el lógico y matemático Arthur Seldom; y su acompañante, epígono y admirador de sus virtudes intelectuales y cognoscitivas, es quien reporta, transcribe su voz (y las otras voces) y relata al desocupado lector.

|

| Borges en el catafalco de Edgar Allan Poe (Baltimore, 1983) |

En este sentido, descuella el hecho de que en la primera novela el joven becario narre que el matemático y lógico Arthur Seldom es autor de un best seller sobre “las series lógicas”; y en la segunda de una Estética de los razonamientos, pues en el culmen de la trama los presuntos demiurgos de la mesa redonda, es decir, los “miembros plenos” de la selecta Hermandad Lewis Carroll (entre ellos Arthur Seldom), confabulados en el Sanctum Sanctorum del Christ Church College, exponen de viva voz, y en secreto, sus inferencias y razonamientos en torno a los hechos delictivos y subrepticios que los han orillado a reunirse, de nuevo, casi al final de la obra. Y entre sus voces (incluida la raciocinadora voz del inspector Peterson y la raciocinadora voz de Kristen Hill a través de una carta post mortem) el más chipocludo y luciente raciocinador, analista y detective es, desde luego, Arthur Seldom.

III de VII

La novela Los crímenes de Alicia comprende veintinueve capítulos, un “Epílogo” y una nota de “Aclaraciones y agradecimientos”. Pese a su matiz realista y al recurrente palimpsesto sobre ciertos pormenores de la biografía y leyenda de Lewis Carroll y su obra fotográfica y literaria (incluidos sus legendarios y censurados diarios) es, sobre todo, una obra de ficción, extremadamente amena, que conforma un ingenioso puzle repleto de anécdotas, detalles, subtemas, digresiones, matices, vueltas de tuerca, y giros sorpresivos e inesperados.

|

| Colección Áncora y Delfín, Ediciones Destino México, abril de 2019 |

En la vida real pudiera ser que el Príncipe de Gales, el heredero del trono del Reino Unido, galán de la jet set y rutilante estrella de la chismografía rosa, fuera el presidente honorario de la Hermandad Lewis Carroll. Pero resultaría muy ingenuo, desenfocado e hilarante suponer que su nominación simbólica sólo fue conseguida por Sir Richard Ranelagh, el presidente de la Hermandad —según le dice el verborreico Seldom al inspector Petersen—, “para que pudiéramos impresionar a nuestros corresponsales en el exterior e intercambiar materiales con universidades y círculos carrollianos alrededor del mundo”; de tal modo que, fuera de una vieja fotografía inaugural donde se ve al entonces joven Príncipe con el pleno de la Hermandad y de que nunca ha asistido a sus reuniones, sólo usan y pronuncian “su nombre” —en el mismo tenor inverosímil— cuando deben “recurrir al escudito para pedir alguna publicación universitaria extranjera”.

|

| Lewis Carroll (1832-1898) |

Pero lo que resulta no menos inverosímil (o quizá más aún) es la hiperrelevancia que los “miembros plenos” de la Hermandad (un conjunto de vejestorios que llevan décadas escrudiñando y analizando vertientes, escondrijos, secretos y minucias de la vida y obra de Lewis Carroll) le dan a la edición, presuntamente autorizada y definitiva, de los sobrevivientes y expurgados diarios del reverendo Charles Dodgson: nueve (de trece) cuadernos archivados y catalogados en la Casa Museo de Guildford. Y más todavía al papel sustraído de allí por la veinteañera Kristen Hill del “ítem que dice Páginas cortadas del diario”; pues aún sin haberlo visto ni leído suponen que resquebrajará y hará trizas (y quizá polvo) el sentido, la arquitectura o el rumbo de toda la bibliografía biográfica existente sobre Lewis Carroll.

|

| Última página del manuscrito de Lewis Carroll: Aventuras subterráneas de Alicia (1864) |

Lo cual el desocupado lector confirma cuando la frase medular de ese papel es desvelado casi al final de la novela; pero, no obstante su brevedad y banalidad (relativa al motivo de la pelea entre la madre de Alice Liddell y el diácono Charles Dodgson), le sirvió a Kristen Hill para escribir a vuela pluma o a veloz maquinazo, no una adenda o una peculiar nota al pie de página de la biografía más voluminosa y “total” de Lewis Carroll (que en la novela es la escrita por Thornton Reeves, “miembro pleno” de la Hermandad, del que ella era asistente y además compiladora de datos y folios para todos los “miembros plenos”), sino un libro de probable (o no) edición póstuma: Ina in Wonderland.

|

| Edith, Lorina y Alice Liddell (Oxford, verano de 1858) Foto: Lewis Carroll |

Ina, vale apuntarlo, era la mayor de las tres hermanas Liddell: Lorina, Alice y Edith (de 13, 10 y 8 años de edad), a quienes el diácono Charles Dodgson, profesor de lógica y de matemáticas en el Christ Church College de Oxford, les contó de manera oral e improvisada, “el 4 de julio de 1862”, remando una barca en las aguas del río Támesis (o Isis), con su amigo el reverendo Robinson Duckworth y rumbo a una excursión a Godstow, las simientes de las Aventuras subterráneas de Alicia; las cuales, luego de la versión manuscrita con portada y dibujos suyos y con un postrero retrato (en ovalito) tomado por él a la niña homónima y preferida —misma que en 1864 le enviara a su casa como regalo de Navidad—, se convertiría, en 1865, en el inmortal libro infantil traducido a todos los idiomas del globo terráqueo y desde entonces sucesivamente reeditado y vivito y coleando en los sueños, las fantasías y los recuerdos no sólo de todas las chiquillas y chiquillos del mundanal orbe: Alicia en el país de las maravillas, con las célebres ilustraciones de John Tenniel; tan únicas y distintivas que cada “miembro pleno” de la Hermandad tiene su correspondiente tarjeta donde se ve al Conejo Blanco observando su reloj de leontina.

|

| El Conejo Blanco Ilustración: John Tenniel |

IV de VII

Los miembros de la Hermandad Lewis Carroll no pretenden superar las ediciones anotadas de las dos Alicias urdidas por Martin Gardner (“Las dos Alicias no son libros para niños: son libros en los que nos convertimos en niños”, reza el teorema de Virginia Woolf); sino que cada uno, como si fuera un superlativo e inigualable hermeneuta, va a revisar y a anotar, con sesudas, exhaustivas y eruditas disquisiciones, los nueve cuadernos íntimos de Charles Dodgson (será “una authoritative edition”, declara con petulancia sir Richard Ranelagh), cuyos originales obran en la Casa Museo Lewis Carroll de Guildford; y en conjunto (un monstruoso cancerbero de nueve cabezas —el número de los círculos del Infierno—), quizá, en el oscuro trasfondo de su inconsciente colectivo y mancomunado, busquen configurar a mano (por aquella llevada y traída premisa de que toda lectura reescribe el texto) una especie de Pierre Menard, autor de los diarios de Lewis Carroll; y quizá, ineludiblemente y en su chochez, terminen pareciéndose a la mejor lectora de Cien años de soledad habida y por haber, según le contó Gabo a su amigo del alma Plinio Apuleyo Mendoza:

|

| Gabriel García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza (París, 1981) Foto: Fina Torres |

“Una amiga soviética encontró una señora, muy mayor, copiando todo el libro a mano, cosa que por cierto hizo hasta el final. Mi amiga le preguntó por qué lo hacía y la señora le contestó: ‘Porque quiero saber quién es en realidad el que está loco: si el autor o yo, y creo que la única manera de saberlo es volviendo a escribir el libro’.”

Fisgona y caprichosa tarea de subalterno diosecillo

bajuno (como retorcerle el cogote a Cronos con un lúdico pero insustancial

crucigrama) que evoca el vaciadero de

basuras que alude Funes el memorioso

sobre las menudencias de su descomunal memoria indeleble: el recordar un día (y

revivirlo minuciosamente en la memoria) le lleva exactamente un día (un funesday). Pero el non plus ultra de la quintaescencia de un escritor es la obra y no

el consubstancial vaciadero de basuras

que conlleva e implica el día a día de un ser humano de carne y hueso. Ese vaciadero, desde luego, puede interesar

a los biógrafos, a los curiosos, fisgones y cotillas de las debilidades, de las

patologías, de las fobias, de los fracasos, de las dudas, de las confesiones, de

los secretos más íntimos, contradictorios, innombrables y polémicos. Pero, vale

reiterarlo, lo trascendente y relevante en un escritor suele ser la obra, y no

sus memorias, su autobiografía, sus entrevistas, sus cartas o sus diarios

personales. No obstante, mucho depende, también, de la calidad angular,

analítica y filosófica de su pensamiento y de su prosa poética (o no), y de lo

que exponga y revele sobre sus creaciones artísticas y estéticas (o

antiestéticas).

|

| Borges en Grecia |

La pretensión de ser la voz autorizada y definitiva de la memoria de Carroll trasvasada en sus diarios íntimos evoca el sentido de los consabidos versos de Borges que cantan: “Si (como el griego afirma en el Cratilo)/ el nombre es arquetipo de la cosa,/ en las letras de rosa está la rosa/ y todo el Nilo en la palabra Nilo.” Lo que equivale a dar por supuesto que todo Carroll está en la palabra Carroll; tal y como ocurre con esa especie de inasible, evanescente e indeleble sustancia mágica y cognitiva que es la memoria de Shakespeare (una especie de aleph circunscrito a los días y a las noches del poeta y dramaturgo), codiciable, sobre todo, entre los especialistas y biógrafos entregados a escudriñar la vida y obra del autor de El mercader de Venecia. Según se revela en el homónimo cuento de Borges, esa especie de sustancia mágica y cognitiva se otorga y transmite sólo con decir: “¿Quieres la memoria de Shakespeare?” O algo amplificado, rimbombante y respetuoso: “Le ofrezco la memoria de Shakespeare desde los días más pueriles y antiguos hasta los del principio de abril de 1616.” Y el humanoide, el homúnculo o el especialista que la recibe únicamente debe asentirlo y pronunciar: “Acepto la memoria de Shakespeare.”

|

| (Emecé, 2004) |

Antes de recibirla en torno a un congreso shakespeariano, el alemán Hermann Soergel ya había redactado una “Cronología de Shakespeare” con cierta reputación en varios idiomas, incluido el español. Y Daniel Thorpe, el que le otorgó la memoria, escribió con ella “una biografía novelada que mereció el desdén de la crítica y algún éxito comercial en los Estados Unidos y en las colonias.” Y ya encarrerado el gato y en posesión de la memoria de Shakespeare, antes de que terminara por anular la memoria de su identidad individual, Hermann Soergel pensó en una biografía (nunca realizada) que se sumó a su trunca traslación al alemán de Macbeth. Pero al inició, previo a la posesión de esa especie de infinitesimal aleph, refiere un aprehensivo e ilusorio anhelo que al parecer adecuarían y suscribirían los “miembros plenos” de la Hermandad (el codicioso cancerbero de nueve cabezas), poniendo Carroll donde se lee Shakespeare:

|

| Borges y el aleph |

“Shakespeare sería mío, como nadie lo fue de nadie, ni en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el odio. De algún modo yo sería Shakespeare. No escribiría las tragedias ni los intrincados sonetos, pero recordaría el instante en que me fueron reveladas las brujas, que también son las parcas, y aquel otro en que me fueron dadas las vastas líneas: [...]”.

Sin

embargo, inextricable a la creciente, angustiosa y fóbica pérdida y anulación de

su memoria personal (“Todas las cosas quieren perseverar en su ser, ha escrito

Spinoza. La piedra quiere ser una piedra, el tigre un tigre, yo quería volver a

ser Hermann Soergel.”), éste resume el

vaciadero de basuras que implica y conlleva la posesión de la memoria de

Shakespeare:

“La

memoria de Shakespeare no podía revelarme otra cosa que las circunstancias de

Shakespeare. Es evidente que éstas no constituyen la singularidad del poeta; lo

que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable.

|

| Borges saludando a monseñor |

“Ingenuamente, yo había premeditado, como Thorpe, una biografía [...] ese libro sería inútil. El azar o el destino dieron a Shakespeare las triviales cosas terribles que todo hombre conoce [‘Todos los hombres, en el vertiginoso instante del coito, son el mismo hombre. Todos los hombres que repiten una línea de Shakespeare, son William Shakespeare’... y no]; él supo transmutarlas en fábulas, en personajes mucho más vívidos que el hombre gris que los soñó, en versos que no dejarán caer las generaciones, en música verbal. ¿A qué destejer esa red, a qué minar la torre, a qué reducir a las módicas proporciones de una biografía documental o de una novela realista el sonido y la furia de Macbeth?”

|

| Shakespeare |

V de VII

Curiosamente, entre los “miembros plenos” de la conspirativa mesa redonda de la Hermandad Lewis Carroll, no hay o no descuellan los filólogos ni los lingüistas. Arthur Seldom es lógico y matemático y al parecer también lo es Raymond Martin, el compilador de los acertijos lógicos de Charles Dodgson; y quizá también lo es Thornton Reeves, el citado biógrafo y ex condiscípulo del otrora joven Arthur Seldom, pues su joven auxiliar, Kristen Hill, no es egresada de letras inglesas, sino de matemáticas, graduada a los 19 años y ex alumna del profesor Seldom, pero con su tesis inconclusa. El doctor Albert Raggio es siquiatra y Laura, su esposa, es sicóloga y autora de “un libro muy sorprendente sobre la lógica del sueño y los simbolismos de cada animal en la historia de Alicia”. Henry Haas, un peculiar enano con “aspecto de un Peter Pan envejecido y tímido”, es el compilador de “la correspondencia de Carroll con todas sus amigas niñas”, el organizador del “archivo de todas las fotos que les sacaba a esas niñas”, y antólogo y comentarista de una iconografía de esas imágenes elegidas por su diminuto dedo flamígero.

|

| Alice Liddell como La mendiga (Oxford, verano de 1858) Foto: Lewis Carroll |

Pero además, cultiva en secreto una sospechosa y artística inclinación con la que emula a Lewis Carroll: con alguna juguetería (y quizá utilería) se provee de un trato amistoso con niñas menores de doce años y las retrata, pero no con la cámara y el proceso del colodión, sino a lápiz; por ende, escondida en su casa, preserva una rica galería de esos espléndidos dibujos de fina y meticulosa calidad.

|

| Xie Kitchin (Christ Church Studio, Oxford, julio 1 de 1876) Foto: Lewis Carroll |

Josephine Grey —anciana notoriamente decrépita (necesita auxilio y apoyo para caminar con lentitud, pero fue una intrépida corredora de autos en su juventud y ahora tiene un antiguo y abollado Bently que maneja su chofer y criado pakistaní o hindú)—, también es biógrafa del autor de Alicia, sin que se diga si es literata o matemática. No obstante, el más controvertido de esa variopinta fauna no es el supuestamente reprimido retratista de niñas con visos de pedófilo dizque encadenado por la opaca o translúcida moralina o ética de sí mismo, sino el viejo Sir Richard Ranelagh, el presidente de la Hermandad, pues amén de que es un escritor “muy reconocido de novelas de espionaje”, “Fue viceministro de Defensa del Reino Unido durante muchos años” (el verdadero poder tras bambalinas, colige el becario argentino). Quizá con estudios matemáticos; y quizá también con instrucción militar (y con diplomados en interrogatorios y técnicas de tortura), policíaca y leguleya, pues ante el fallido y dramático intento de matar a Kristen Hill atropellándola (en el Radcliffe se recupera con increíble celeridad del coma y de la trepanación en el cráneo, pero pierde el movimiento de las piernas y la capacidad de engendrar hijos), seguido del envenenamiento del editor de los libros de la Hermandad, de la desaparición del periodista Anderson, y de las manipuladas y retocadas fotos de niñas desnudas (y no) que “alguien”, al parecer, les remite desde la sombra y el anonimato a cada uno de los “miembros plenos” (incluido el Príncipe), se revela como una especie de arcaica y apestosa larva durmiente, espía encubierto y activo agente del M15; o sea: del servicio secreto y de la inteligencia del poder monárquico del Reino Unido, ante el cual, su eminencia Arthur Seldom, resulta ser su ineludible oreja y utilitario informante y hablantín de cabecera.

VI de VII

Es tal la intrínseca codicia

y el arribismo de los boludos de la mesa redonda de la Hermandad Lewis Carroll,

que con la publicación de la edición anotada y supuestamente definitiva de los

nueve diarios íntimos de Charles Dodgson cavilan forrarse (de por vida) al

mejor postor y al unísono traicionar y defenestrar a Leonard Hinch, “el editor

de Vanished Tale y de todos los libros de la Hermandad” desde el inicio. Es

decir, según le revela Arthur Seldom al becario argentino (rayando en lo

inverosímil): “tuvimos una oferta difícil de rechazar de una de las editoriales

más grandes de Estados Unidos. Basta decir que por el mismo trabajo que

estábamos dispuestos a hacer ad honoren

cada uno en nuestro tiempo libre, ahora nos ofrecen una pequeña fortuna y

además, quizá más importante, un porcentaje de los royalties futuros, algo así

como una renta vitalicia.” Es decir, al unísono de las especulaciones en torno

al papel sustraído por Kristen Hill, los “miembros plenos” debaten si deben

venderse a la editorial gringa o proseguir con su editor histórico, quien además de publicarles sus libros (entre

ellos uno de Arthur Seldom: A través de

los silogismos y lo que Carroll encontró allí), ha cedido “parte de los

derechos para gastos de la Hermandad”. Pero en el chismorreo del ínterin, como

parte de la conspiración, los “miembros plenos” han puesto en entredicho la

moral y la conducta de Leonard Hinch, pues tiene fama de acosador sexual de

jovencitas. No obstante, el editor, que no es “miembro pleno”, no se queda de

brazos cruzados: ronda las reuniones secretas de los pelotudos de la mesa

redonda en el Sanctum Sanctorum del

Church Christ College; y para no verse descarrilado del negocio, hipoteca su

casa e iguala la suma ofrecida por la editorial norteamericana. Mientras los

boludos discuten en secreto la defenestración o no de Leonard Hinch, éste,

disgustado y ansioso (y devorando bombones), dialoga con el becario argentino en

un pasillo aleñado al Sanctum Sanctorum

donde se observa “la colección completa” de los ilustres títulos publicados por

su editorial y le resume una cáustica radiografía de lo que piensa sobre “los

máximos expertos en Carroll” y sobre esos libros publicados por él:

|

| Xie Kitchin y sus hermanos en San Jorge y el Dragón (Christ Church Studio, Oxford, junio 24 de 1875) Foto: Lewis Carroll |

“Cada uno que terminaba su librito sobre Carroll venía corriendo a mí. Me pedían, me insistían, me adulaban. Fíjese la cantidad de títulos y titulitos. Avergonzarían a cualquier otro editor: libros sobre las obras de teatro infantiles de Carroll, sobre su tartamudeo, sobre sus callos; sobre sus sermones, sobre sus cuentas de lavandería y sobre cada hojita de Oxford que pisó. Y después, por supuesto, el segundo aluvión: libros sobre los libros sobre Carroll, el catálogo de los catálogos. A todos les dije que sí. Y cuando por fin hay un libro, uno, que me permitiría recobrar algo de todo lo que perdí con ellos, así me lo agradecen: ¡al pasillo, como lacayo! ¿Sabe que tuve que hipotecar mi casa, lo único que logré comprar en toda una vida dedicada a esos malditos libros? Y todo para emparejar una oferta demencial. Es injusto: una editorial internacional tiene toda la eternidad para recuperar la inversión; a mí, en cambio, no me quedan tantos años por delante... Pero en fin —suspiró—, supongo que hay cosas mucho peores. Basta pensar en esa pobre chica [Kristen Hill]. Usted fue con Arthur al hospital [Radcliffe], ¿no es cierto? ¿Pudo verla después? Uno tiente a suponer que la gente joven se conoce toda entre sí.”

|

| Beatrice Hatch (Christ Church Studio, Oxford, marzo 24 de 1874) Foto: Lewis Carroll |

Sin embargo, pese a su incertidumbre y malestar viperino, sir Richard Ranelagh, el presidente de la Hermandad, le comunica la resolución estipulada por el pleno de los pelotudos de la mesa redonda: “Querido Leonard: me alegra decirte que la votación fue unánime. Cada uno de nosotros recordó su libro en tu colección y todo lo que te debemos.”

No obstante, todo indica que Leonard Hinch pretende

cobrarse la revancha con la bilis y las tripas de cada uno de los pelotudos,

pues a través de la TV nacional y del periodista “del canal cultural

universitario” que le sigue los pasos (y las ocultas y controvertidas huellas),

esa noche anuncia los burlescos entretelones de su plan editorial, mismo que

reporta el becario argentino desde su covacha del college:

“Recordé de pronto que saldría en el noticiero la nota

sobre la edición de los diarios y pasé los canales hasta dar con la emisora de

la universidad. La nota ya estaba empezada. El periodista —que se llamaba

Anderson finalmente— sostenía el grueso micrófono delante de Leonard Hinch y

detrás se veían, avejentados y ruinosos, los miembros de la Hermandad. Seldom

parecía casi un refuerzo juvenil entre ellos. Hinch hablaba sobre cómo se

dividirían el trabajo y explicó que se irían publicando los volúmenes a razón

de uno por año, con una investigación exhaustiva de todos los nombres de la

época que aparecían mencionados por Carroll. El periodista preguntó, algo

perplejo, cuántos años llevaría entonces todo el proyecto. Nueve volúmenes:

nueve años, dijo Hinch con orgullo, y la cámara volvió a pasear, de izquierda a

derecha, casi con ironía, por los rostros huesudos y descarnados, como si el

hombre tras la cámara se estuviera preguntando, igual que yo, cuántos de ellos

vivirían para verlo.”

|

| Alice Liddell en 1870 Foto: Lewis Carroll |

VII de VII

En la urdimbre de Los crímenes de Alicia, a través de las

pesquisas, de los vaivenes de las pistas falsas, de las evidencias, de las

deducciones, de los engaños, de los equívocos, y del coro de los argumentos y

razonamientos, se desvela, casi hasta el final de la obra, el trasfondo que

explica el intento de matar a Kristen Hill atropellándola (y su posterior

suicidio), el envenenamiento del editor Leonard Hinch y la decapitación del

periodista Anderson. (Salpimentado el embrollo con el supuesto sentimiento de

culpa, quizá falso, del sofista Arthur Seldom, debido a la verborreica

superstición personal de que donde mete las narices, la cuchara, la cola o la

pata, ocurren cosas dramáticas y monstruosas.) Asimismo, por qué esos tres crímenes

(ejecutados por distintas manos) parecen referir, y casi escenificar,

anecdóticos detalles indelebles que se narran por siempre jamás en el libro de Alicia. (Lo cual da pie a que el becario

argentino, ansioso por verse, otra vez,

en el laberinto de la intriga y el misterio de otra supuesta serie de crímenes,

le pregunte a su mentor: “¿Quiere decir que quizá sea esta la serie? ¿Muertes

basadas en escenas del libro de Alicia? ¿Crímenes arrancados del País de las

Maravillas?”). Y por qué, con las fotos de niñas desnudas (y no) enviadas a los

pelotudos de la mesa redonda (incluido el Príncipe), parece que ese “alguien”

es un cruzado, o un puritano (quizá psicótico) que ataca y protesta contra la

presunta pedofilia del fotógrafo de niñas Lewis Carroll; y luego, también,

contra el tráfico de pornografía infantil que produce y comercia, desde la

clandestinidad y con una elitista clientela, nada menos que el editor histórico de los libros

publicados por la Hermandad.

|

| Xie Kitchin dormida en el sofá (1873) Foto: Lewis Carroll |

Pero además, en esa misma urdimbre se observa que la sustracción del papel de la Casa Museo de Guildford saca a la palestra, y pone en evidencia, la encarnizada rivalidad y las egocéntricas ambiciones de los investigadores que hurgan lo más íntimo, escabroso y morboso de los secretos de la vida privada de Lewis Carroll; es decir, Kristen Hill descubrió el papel y lo ocultó, para sí, porque al unísono de que sabía que el crédito y los intereses del copyright se los podía arrebatar y agandallar el biógrafo Thornton Reeves, ella entrevió la posibilidad de pasar a la historia primero con un artículo y luego con el libro que escribió con rapidez antes de suicidarse. Y Thornton Reeves confiesa en secreto, ante los pelotudos de la mesa redonda, que él también leyó el papel en el ítem Páginas cortadas del diario; pero ante la eminente publicación de su biografía “total” (que ya estaba en prensa), optó por omitirla. Lo cual transluce que, pese a su presunta experiencia y trayectoria, actuó como un simple mercachifle y tontorrón del octavo día. Pues nada le hubiera costado exponer en separata lo que hubiera que argumentar, enmendar y debatir, incluso contra sí mismo.

|

| Ilustración de Lewis Carroll incluida en su manuscrito: Aventuras subterráneas de Alicia (1864) |

Pero lo más dramático y pestilente de todo ese marasmo de condiciones y debilidades humanas es lo que manipula, ningunea, oculta y superpone sir Richard Ranelagh en su papel de operador del M15 al servicio de la presunta integridad moral del Príncipe y del poder monárquico del Reino Unido (después de todo fue como si lo hubiera ordenado la propia Reina de Corazones). El inspector Peterson, honroso (y torpón) sabueso rastreador de Scotland Yard, había descubierto que el periodista Anderson (trunco alumno de matemáticas y ex alumno de Seldom) chantajeaba por una periódica cantidad al enano Henry Haas, el secreto dibujante de niñas menores de doce años. Y Anderson, indagando el envenenamiento de Leonard Hinch, se enteró de que agentes de la policía habían hallado en la editorial una serie de fotos de niñas desnudas (con apariencia decimonónica) y una encriptada lista de clientes de alta posición social (¡el intocable alto pedorraje de los polimorfos perversos del Reino Unido!) Y estaba por publicar un reportaje sobre ello en el Oxford Times. Pero, debido a la poderosa y estratégica intervención de sir Richard Ranelagh, nunca llegó a hacerlo y su cabeza apareció decapitada en la zona del río donde otrora paseaba en barca el cuentacuentos Lewis Carroll con las tres hermanas Liddell; ámbito donde hace tiempo, un día antes de cumplir los doce años, se suicidó la hija de los Raggio, fanática lectora del libro de Alicia y onírica sabedora de las minucias de la vida y leyenda de Lewis Carroll en relación a su amistad con niñas menores de doce años; y donde el enano Henry Haas, con su inofensivo aspecto de viejecito Peter Pan que no mata una mosca ni muerde un plátano, suele deambular y fisgonear con algún juguetito para seducir alguna niñita incauta y dibujarla a placer.

|

| Puente del Magdalen College de Oxford (verano de 1861) Foto: Lewis Carroll |

Para no involucrar ni salpicar la quesque impoluta reputación del Príncipe, nada se publicará del envío de fotos de niñas desnudas a los pelotudos de la mesa redonda, ni del consumo de pornografía infantil entre la clase pudiente del Reino Unido. No habrá más investigación policial (el inspector Peterson dice que presentará su renuncia), pero dizque se romperá la red pedófila. Sin embargo, no se revelará la identidad de los clientes (encriptada en un código inventado por Lewis Carroll); y al parecer, dado el elocuente caso omiso, tampoco se indagará ni revelará la identidad de quienes producían las imágenes para venderlas en ese exclusivo mercado negro. Ni tampoco se divulgará la verdad sobre la decapitación del periodista Anderson (le metieron en la garganta las trizas de la foto de una niña desnuda) y dónde quedó su cuerpo desaparecido; lo harán figurar como una víctima de “una célula de espionaje serbia” a la que dizque estaba investigando para un reportaje en el Oxford Times. Tampoco se dirá nada sobre el envenenamiento de Leonard Haas (era diabético y engullía bombones); ni nada sobre el intríngulis del suicidio de Kristen Hill (y quizá su libro nunca se publique, dada la influencia y el obtuso y retorcido envanecimiento del biógrafo Thornton Reeves). Para comprar su silencio y complicidad de simples y oscuros diosecillos bajunos (bajo el maquillaje de presunta “seguridad nacional” y “máximo secreto”), sir Richard Ranelagh (emisario de la monarquía y del M15) les anuncia, en la mesa redonda del Sanctum Sanctorum del Church Christ College, que los miembros de la Hermandad Lewis Carroll serán “nombrados caballeros reales como él” y las viejecitas Josephine Grey y Laura Raggio “se convertirán en Dames”.

|

| Ilustración: John Tenniel |

Ante tales hechos y determinaciones irrefutables (¡Dios salve a la Reina!), resulta matemáticamente lógico que el viejo Arthur Seldom le diga a su pupilo argentino que votó en contra por ser escocés (¿será verdad?) y que su vida corre peligro, que debe irse de inmediato de Inglaterra y que él mismo puede comprarle el boleto de avión y hablar con Emily Bronson, su supervisora académica en el Instituto de Matemática. Pero el joven becario, antes de hacer las maletas e irse al día siguiente en un vuelo nocturno, hace un breve viaje en tren a Guildford, donde a las afueras del pueblo la madre de Kristen Hill cultiva su huerto contiguo a su solitaria casa, quien le transmite otros pormenores de los últimos pensamientos y actos de su única hija. Y por ello le entrega, para su sorpresa, un sobre blanco donde se lee la letra G y que contiene el papel hurtado de la Casa Museo, que Kristen le dejó de regalo junto con una breve carta de despedida. Pero el boludo tiene sus algoritmos éticos; así que antes de regresar en tren a Oxford, va a pie a la Casa Museo Lewis Carroll, no muy lejos de la cima donde se hallan los restos del castillo de Guildford, con el propósito de restituirlo en el sitio que le corresponde en el ítem Páginas cortadas del diario. De modo que lo cambia por el papel que, debido a las maquinaciones y órdenes trasbambalinas y subterráneas del decrépito pero poderoso sir Richard Ranelagh, el jipioso matemático Leyton Howard, ex alumno de Arthur Seldom y perito calígrafo de “la sección científica del Departamento de Policía”, había falsificado ex profeso (y verificado la supuesta autenticidad con el software corrido y manipulado por el becario argentino para verificar, en una mastodóntica computadora del sótano del Instituto de Matemática, la autenticidad del papel sustraído por Kristen Hill).

Guillermo Martínez, Los crímenes de Alicia. Premio Nadal de Novela 2019. Colección

Áncora y Delfín, Ediciones Destino (Editorial Planeta Mexicana). México, abril

de 2019. 334 pp.

*********

"Borges y yo", poema en prosa de Borges recitado por él mismo.

Les Luthiers: "Teorema de Thales" ilustrado.

.jpg)

.jpg)