¿Dónde quedó la bolita?

I de IV

.jpg) |

| (Torres Agüero Editor, 1975) |

En el “Prólogo de prólogos” que preludia el libro Prólogos con un prólogo de prólogos, fechado en “Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974”, Jorge Luis Borges dice: “He releído y vigilado los textos” (con el auxilio de su sobrino Miguel de Torre, pues en la página legal se lee: “Edición al cuidado de Miguel de Torre y Borges”), “cuyas fechas oscilan entre 1923 y 1974”, “elegidos por Torres Agüero Editor”, cuya edición de cinco mil ejemplares se terminó de imprimir en la capital argentina el “10 de enero de 1975”. O sea: seis meses antes de que Leonor Acevedo de Borges, la madre de Georgie, falleciera casi centenaria el 8 de julio de ese año. Sin embargo, pese a “La revisión de estas páginas olvidadas”, no están exentas de ciertos olvidos u omisiones del propio Borges el memorioso. (La memoria es una forma del olvido, dijo, cincelando el aforismo en la frágil e inestable memoria colectiva y que parece el anverso de otro de sus apotegmas: una sola cosa no hay y es el olvido.) Por ejemplo, en la edición de 1975 de Prólogos se lee en la ficha bibliográfica que data la legendaria y seminal edición en español de La metamorfosis, libro antológico de Franz Kafka, judío praguense (del Imperio Austrohúngaro y luego de la República de Checoslovaquia) que escribía en alemán: “Traducción y prólogo de J.L.B. Buenos Aires, Editorial Losada, La Pajarita de Papel [núm. 1], 1938. (Reimpreso posteriormente en la Biblioteca Clásica y Contemporánea de la misma editorial.)”

|

| Prólogos, p. 103 |

(Datación que se repite, hasta “1938”, junto con un pie de página que corresponde a “siglo” —misma que concluye el segundo párrafo—, en la edición póstuma del tomo IV de las Obras completas de Borges, volumen editado en 1996 por María Kodama y Emecé Editores, e incluso se reitera en la revisada y corregida edición de 2005; pero que, no obstante, ese pie de página no está en la novena edición de La metamorfosis, número 118 de la Biblioteca clásica y contemporánea, colección de Losada, cuyo tiraje de 15 mil ejemplares “Se terminó de imprimir el día 30 de abril de 1976”.) Pues además de que el nebuloso runrún pulula en el imaginario colectivo de la aldea global no sólo del idioma español —ignorado por algunos enciclopedistas del Borges babilónico (FCE, 2023)—, Nicolás Helft apunta en la ficha correspondiente que se lee en Jorge Luis Borges: Bibliografía completa (FCE, 1997): “Borges figura como traductor del libro, pero los textos ‘La metamorfosis’, ‘Un artista del hambre’ y ‘Un artista del trapecio’ no fueron traducidos por él. [Faltó anotar, por lo menos, que son traducciones anónimas publicadas con antelación en Revista de Occidente, elegidas en Buenos Aires por el madrileño Guillermo de Torre —el editor de Losada—, y que Borges tradujo las narraciones restantes, quizá seleccionadas por él: ‘La edificación de la muralla china’, ‘Una cruza’, ‘El buitre’, ‘El escudo de la ciudad’, ‘Prometeo’ y ‘Una confusión cotidiana’.] Reimpreso con el mismo prólogo por la misma editorial [Losada] en la colección Clásica y contemporánea [con el núm. 118]. Hay varias reediciones.”

.jpg) |

| (GG/CL, 2003) |

A lo que se añade que en la postrera y larga Nota liminar sobre La trasformación [Die Verwandlung, 1915] —misma que se lee en el volumen III de las Obras completas de Kafka, editadas en Barcelona, en 2003, por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, bajo la dirección de Jordi Llovet— se afirma que “la edición de La metamorfosis aparecida en la editorial Losada, Buenos Aires, 1938, [...] ya había sido publicada, en traducción anónima, en los números 24 y 25 de Revista de Occidente (1925) con el título La metamorfosis.” Que tal vez se deba a José Ortega y Gasset, “el director de la revista” —quien la fundó en julio de 1923—, o a Fernando Vela, por entonces “el secretario de redacción”, “ambos buenos conocedores de la lengua alemana”. O a Margarita Nelken, supone Domingo Ródenas de Moya en El orden del azar. Guillermo de Torre entre los Borges (Anagrama, 2023). Mientras que en abril-junio de 1924, en esa misma revista, Ramón Gómez de la Serna había publicado una evocación de los hermanos Borges (“Jorge Luis se me presenta siempre unido a su hermana Norah, la inquietante muchacha con la misma piel pálida del hermano”) y de Georgie en la tertulia del Café Pombo en Madrid (en 1920), imbricada a la reseña de Fervor de Buenos Aires, el primer poemario de éste impreso en 1923, en la capital argentina, con 64 páginas y una xilografía en la portada de su hermana Norah, edición de autor, de 300 ejemplares, financiada por Jorge Guillermo Borges, su padre. Y luego, en noviembre de 1924, Borges publicó allí el ensayo “Menoscabo y grandeza de Quevedo”, reunido, al año siguiente, en su primer libro de ensayos: Inquisiciones —que luego desdeñaría—, “publicado por Editorial Proa en abril de 1925”. (“La edición original estuvo compuesta de dos ejemplares sobre papel del japón y tres ejemplares sobre papel holanda vergé ‘Joseph Gvarro’, numerados del 1 al 5 y firmados por el autor, fuera de comercio, y 500 ejemplares sobre papel pluma numerados del 6 al 500.” Se dice en una anónima y postrera nota que figura en la reedición póstuma editada en marzo de 1994, en Buenos Aires, por María Kodama y Seix Barral.)

|

| Borges, Norah y Guillermo de Torre |

Vale considerar, además, que Guillermo de Torre —cuñado de Borges desde el 17 de agosto de 1928, su correligionario en el movimiento ultraísta y cómplice de él (desde Ginebra y hacia “noviembre de 1923”) en “la compilación de una Antología Lírica Internacional” vertida al castellano, “con gran acopio de prólogos parciales, notas y otros embustes”, trunco antecedente del libro de De Torre: Literaturas europeas de vanguardia (Caro Raggio, 1925)—, era, a la sazón, el editor de Losada (empresa editorial argentina recién fundada por el español Gonzalo Losada) que le pidió a Borges —empleado subalterno en la Biblioteca Municipal Miguel Cané— traducir (quizá antes o después de que su padre falleciera a los 64 años el 13 de febrero de 1938) algunos cuentos de Kafka para un libro —no obstante, Borges ya se había ocupado de él (“Kafka era entonces totalmente desconocido en Argentina”, Emir Rodríguez Monegal dixit): el “2 de junio de 1935” en el diario La Prensa, de Buenos Aires, publicó el ensayo “Las pesadillas y Franz Kafka”; el “6 de agosto de 1937”, en la sección “Libros y autores extranjeros” de la revista de señoras El Hogar, hizo una mínima reseña sobre El proceso traducido al inglés por la mancuerna Muir: Edwin y Willa; el siguiente “29 de octubre” una biografía sintética sobre Kafka; el “27 de mayo de 1938” tradujo “Ante la Ley”, una versión levemente distinta de la que desde el 24 de diciembre 1940 se lee en la Antología de la literatura fantástica (Sudamericana, Col. Laberinto núm. 1), de Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo; donde también figura, desde entonces, “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones”, cuento de Kafka quizá traducido por él; y el “8 de julio de 1938” extirpó un botón de la biografía escrita por Max Brod: “Max Brod, en su reciente biografía de Kafka, refiere este rasgo semimágico: Kafka lo visitó una tarde, y atravesó atolondradamente una pieza donde estaba recostado el padre de Brod. Éste se despertó, y Kafka murmuró, al pasar: ‘Le ruego, considéreme un sueño’.” Y por ende es a su cuñado a quien Borges replica, sin mencionar su nombre, en el fragmento de una entrevista publicada, el “30 de julio de 1983”, en el diario español El País, transcrito en la citada Nota liminar:

.jpg) |

| (Losada, 9a ed., abril 30 de 1976) |

“Yo traduje el libro de cuentos cuyo primer título es La transformación, y nunca supe por qué a todos les dio por ponerle La metamorfosis. Es un disparate. Yo no sé a quién se le ocurrió traducir así esa palabra del más sencillo alemán. Cuando trabajé en la obra, el editor insistió en dejarla así porque ya se había hecho famosa y se la vinculaba a Kafka.”

Todo

indica que, efectivamente, ya cundía esa fama in crescendo y el vínculo automático, pues en seguida se lee en esa

Nota liminar: “esta primera

traducción de Die Verwandlung,

publicada solo un año después de la muerte de Kafka [murió casi a los 41 años

el 3 de junio de 1924], es, según la Bibliografía*

de Maria Luise Caputo-Mayr y Julius Michael Herz, la primera traducción

universal del cuento de Kafka [subrayado del reseñista], anterior a las

también precoces francesa (La

Méthamorphose, trad. de A. Vialatte, 1928), italiana (La metamorfosi, trad. de R. Paoli, 1934), e inglesa y americana (Metamorphosis, trad. de E. Jolas, 1936; The Metamorphosis, trad. de A.L. Lloyd,

1937).”

.jpg) |

| Norah Borges y Guillermo de Torre (agosto 17 de 1928) |

Pero también esa réplica implica una soterrada discrepancia más entre Borges y su cuñado: “Norah se ha casado con Guillermo de Torre hace un mes [‘en la iglesia Las Victorias en Buenos Aires’]. Sí, todo como en las novelas con poco gasto de imaginación, con una sencillez indigna del Destino.” Le reportó Borges en una carta, desde Buenos Aires y en francés, a Maurice Abramowicz, su amigo judío-polaco asentado en Ginebra, a quien conoció en 1917 en el Collège de Genève —“fundado por Calvino en 1559”, dice Edwin Williamson en Borges, una vida (Seix Barral, 2004)— donde Georgie fue inscrito en 1914. Que sin duda se suma a los desencuentros y a las antípodas que derivarían en aquella lapidaria e irónica “maldad” del ciego Borges de fines de los años 60 al referirse al sordo Guillermo de Torre: “cuando le preguntaron acerca de cómo se llevaban contestó: ‘¡Ah! Muy bien, él no me oye y yo no lo veo.’” Captada al vuelo en la chismografía de las tertulias porteñas por Marcos-Ricardo Barnatán, autor de Borges. Biografía total (Ediciones Temas de Hoy, 1995).

.jpg) |

| (Emecé, 1997) |

En este sentido, quizá vale recordarlo y como se puede leer en el volumen Jorge Luis Borges. Textos recobrados 1919-1929 (Emecé, 1997), en diciembre de 1920, en el único número de Reflector, revista publicada en Madrid, Georgie elogia el Manifiesto vertical de Guillermo de Torre (que fue un par de páginas “con ilustraciones de Barradas y de Norah Borges”). No obstante, en una carta a Abramowicz, de Palma de Mallorca a Ginebra, que se lee en Cartas del fervor. Correspondencia con Maurice Abramowicz y Jacobo Sureda (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores/Emecé, 1999), revela el lado oscuro de la tortilla: “en una carta, [De Torre] me ruega que escriba una prosa laudatoria de su ‘Vertical’. Qué bajeza, ¿no? He vendido mi alma haciendo un artículo en el que a veces asoma una ironía contenida y donde elogio a Torre por lo contrario de lo que he querido hacer.” Y en julio de 1923, en Buenos Aires, en el número 3 de la revista Proa, con ilustraciones de Norah, reseña Hélices. Poemas (1918-1922) (Mundo Latino, 1923), el único poemario (de cepa vanguardista) de su futuro cuñado, donde canta laudatorio: “Felizmente la tal compilación es reidora y franca. Está hecha con alborozo, con ímpetu, con gran fervor de mocedad. En conjunto Hélices me parece una bella calavera retórica.” No obstante, en una carta a Sureda, de Buenos Aires a Palma de Mallorca, dice: “¿sabes que el efervescente Torre acaba de prodigar sus millaradas de esdrújulas en un libro de poemas rotulado Hélices? Ya te imaginarás la numerosidad de cachivaches: aviones, rieles, trolleys, hidroplanos, arcoíris, ascensores, signos del zodíaco, semáforos... Yo me siento viejo, académico, apolillado, cuando me sucede un libro así.”

Y el 5 de agosto de 1925, en el número 20 de la porteña Martín Fierro, celebra la precoz erudición de Literaturas europeas de vanguardia, “díscola Guía Kraft de las letras”, dice. (¿Qué pensaría, realmente, tras bambalinas?)

“Dos

libros imaginaba Borges, en torno a 1920, ninguno de los cuales —y no tanto por

desistimiento como por falta de incentivos o facilidades— llegó a ver la luz.

Uno de ellos habría de titularse Los

naipes del tahúr, de él aparecieron algunas páginas en la revista Grecia, cuya colección completa perdí

durante la guerra en Madrid y que no he vuelto a encontrar. Era una serie de

escritos en prosa donde ya apuntaban algunas de las cavilaciones sobre el azar,

el tiempo y la eternidad; probablemente no serían muy distintas de las que años

más tarde corporizó en sus cuentos.

“Otro,

bajo el título Salmos rojos (título

que traduce un doble tributo compartido: en su primera palabra, a Cansinos-Asséns

[por El candelabro de los siete brazos,

el libro de psalmos que éste publicó

en 1914 y que Borges prologó en ‘Buenos Aires, 23 de noviembre de 1981’ en una

edición de Alianza impresa en Madrid, en 1986, con el número 167 de la serie

Alianza Tres]; en la segunda, a la revolución soviética de octubre de 1917,

reflejaba un deslumbramiento natural y extendido entre los escritores jóvenes

de todo el mundo por aquellas calendas. Aparte de esa motivación ocasional, los

poemas que habrían de integrar tal libro ofrecen valores más permanentes, y

traslucen una visión esperanzada del mundo, un tono enérgico y whitmaniano, muy

diferentes del desaliento o la incredulidad que reflejarían las composiciones

subsiguientes del mismo autor.” Y para ejemplificar ese fervor rojo-bolchevique,

De Torre transcribe y exhibe dos poemas del joven Georgie: “Rusia”, “publicado

en Grecia (número 48, Sevilla, 1° de

septiembre de 1920)”. Y “Gesta maximalista”, “inserto en la revista sucesora de

Grecia, esto es, Ultra (núm. 3, Madrid, 20 de febrero de 1921)”.

.jpg) |

| Manuscrito de Rusia, poema de Jorge Luis Borges publicado por primera vez en Grecia (Sevilla, septiembre 1 de 1920). |

II de IV

.jpg) |

| (Emecé, 1996) |

Otro olvido o más bien descuido —que no es de Borges— figura en las citadas ediciones póstumas del tomo IV de las Obras completas de Borges, pues allí se lee: “WILKIE COLLINS: La piedra lunar. Prólogo de J.L.B. Buenos Aires, Emecé Editores, 1946.” Tal edición fue el número 23 de El Séptimo Círculo, colección de novelas policiales (y supuestas) que Borges y Adolfo Bioy Casares seleccionaban, a partir de 1945, para Emecé. Fue un solo tomo de 744 páginas sin prólogo de Borges. (Vale recordar, entre paréntesis, que el número 30 de El Séptimo Círculo fue La dama de blanco, de Wilkie Collins, en dos tomos; y el número 31 fue Los que aman, odian, la única novela que Bioy escribió en tándem con Silvina Ocampo; y que ambos títulos también fueron publicados en 1946.)

|

| Prólogos, p. 47 |

Y no es un descuido de Borges porque en la página 47 de la edición príncipe de Prólogos con un prólogo de prólogos se lee, no al pie, sino a la cabeza, después del título: “Wilkie Collins: La piedra lunar. Prólogo de J.L.B. Buenos Aires, Compañía Fabril Editora, 1971.” De ahí que en la citada Bibliografía completa, Nicolás Helft (sin mencionar al traductor de la novela, pues a Horacio Laurora sólo lo registra en la ficha de la edición de Hyspamérica de 1985) consigne que el “Prólogo” de Borges para La piedra lunar, fechado por él en “Buenos Aires, 3 de diciembre de 1971”, apareció en la edición que en “1972” hizo la Compañía General Fabril Editora con 445 páginas, el cual también figura, apunta, en “Otras ediciones: Barcelona: Montesinos, 1981 y Madrid: Hyspamérica, 1985.” (No obstante, en esa ficha Helft omite la inclusión de ese “Prólogo” en el citado Prólogos con un prólogo de prólogos, pese a que lo enumera en el postrero listado del contenido del libro, que allí erradamente data su edición en “1977”.) Y Horacio Jorge Becco, en Jorge Luis Borges. Bibliografía total. 1923-1973 (Casa Pardo, 1973), casi coincide con Helft, pues si bien no transcribe la datación del “Prólogo” de Borges ni nombra al traductor de la novela (¿Horacio Laurora?), data la edición en “1971” con “447” páginas.

%20445%20pp..jpg) |

| Compañía Fabril Editora (Buenos Aires, 1972) |

Ese “Prólogo” de Borges a La piedra lunar —como telegráficamente lo apunta Nicolás Helft— es el que sin fecha preludia (luego del consabido prefacio ex profeso que se repite en cada título de la serie de 75 números: una exultante oda al libro, al lector, a la lectura y al amor por María Kodama) la edición que Hyspamérica Ediciones Argentina tiró en Madrid, en dos tomos, dentro de la colección Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges: el tomo 1 es el número 6 de la serie y el tomo 2 es el número 7, cuya paginación entre ambos es consecutiva: 733 páginas.

.jpg) |

| Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges números 6 y 7 Tomos I y II Hyspamérica Ediciones Argentina (Madrid, 1985) |

Y dado que en la página legal se acredita que el título original en inglés: The Moonstone, fue traducido al español por Horacio Laurora y que es una “Traducción cedida por Emecé Editores, Buenos Aires”, se infiere que es la traducción con que se publicó en 1946 con el número 23 de la serie El Séptimo Círculo.

,%20portada.jpg) |

| (Emecé, 1946) |

No obstante, la edición de Hyspamérica luce una horrenda plaga de erratas y extrañas decisiones y solecismos del traductor; por ejemplo, traduce el nombre de la joven Rachel Verinder: Raquel, mientras no traduce otros nombres propios en inglés; varias veces denomina “peinador” a un camisón de dormir; llama “baile” al laburo de capataz que durante mucho tiempo tuvo el mayordomo Betteredge (nombrado como tal hasta sus 65 años “la Navidad de 1847”), luego de haber empezado de paje a los tres lustros de su mocedad, cuando aún vivía “el viejo lord” sir John Verinder, y de haber vivido acasillado en esa onerosa casa de campo en Yorkshire casi toda su vida, pues se casó, autorizado por su ama y para ahorrar gastos, con la criada de su cabaña: Celina Goby (fallecida al quinquenio del ríspido e infeliz matrimonio), con quien tuvo a Penélope, su única hija de 25 años en junio de 1848, educada y promovida por su ama lady Julia Verinder para desempeñarse como doncella de miss Raquel, su única hija y heredera universal. E incluso incurre en algún galimatías y en alguna elemental confusión, como si de pronto el traductor, convertido en zombi o sonámbulo bajo los efectos del láudano, perdiera el hilo narrativo y no supiera quién es quién en la trama. Vale subrayar, primero, que uno de los ingredientes magnéticos de la intriga y del suspense de la obra es la actuación detectivesca de Richard Cuff para descubrir y desvelar al ladrón del diamante hindú conocido como la Piedra Lunar, primero en calidad de sargento y luego de ex sargento de la División de Investigaciones de Scotland Yard, quien según Borges: es “el primer detective de la literatura británica” (cuyo ascendiente, diría el Borges oral, es “Auguste Dupin, el primer detective de la historia de la literatura”). Pues bien, entre las páginas 254-255 del “Capítulo XIX”, Cuff es guiado a pie por el chiquillo Duffy hacia las Arenas Temblonas, un área pantanosa, inestable y letal en el ámbito de las subidas de las mareas del mar de Yorkshire, donde desapareció Rosanna Spearman (todo lo que engullen las arenas se pierde para siempre, tal si se tratase de un cósmico agujero negro de gusano), no muy distante de un caserío de pescadores llamado Cobb’s Hole, donde los lugareños beben rústica ginebra y parlotean con su particular dialecto. La voz evocativa y narrativa es la del viejo Gabriel Betteredge, el septuagenario mayordomo de la casona de campo que la viuda lady Julia Verinder posee en Yorkshire y luego, tras su fallecimiento, su única hija miss Raquel Verinder. En este sentido, narra el mayordomo: “No podría decir cuánto fue el tiempo trascurrido entre la partida del Sargento hacia las arenas y el instante en que vi venir corriendo a Duffy, portador de un mensaje para mí. El Sargento Duffy [sic] le había dado al muchacho una hoja arrancada de su cartera, en la cual escribió con lápiz: ‘Envíeme uno de los zapatos de Rosanna Spearman lo más pronto posible’.”

|

| Augusto Monterroso: Autorretrato |

Los citados olvidos de Borges quizá son menos memorables y reseñables que el olvido que Augusto Monterroso sacó a relucir (a los cuatro pestíferos vientos de la recalentada aldea global) en un ensayo reunido en su libro La vaca (Alfaguara, 1998), que, curiosamente, se lee en el “Prólogo” de Borges al libro del británico Daniel Defoe: Las venturas y desventuras de la famosa Moll Flanders, número 48 de la citada serie Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges —“Colección dirigida por Jorge Luis Borges (con la colaboración de María Kodama)”—, libro editado en Madrid, por Hyspamérica, en 1986, quizá antes o después de que Borges falleciera en Ginebra, aún con 86 años, el sábado 14 de junio; y quizá antes o después de que el 26 de abril de ese año se casara por poder, en un remoto pueblo del Paraguay, con María Kodama (nacida el 10 de marzo de 1937), heredera universal de sus derechos de autor. Apunta Tito Monterroso dando un coscorrón y aleccionado al populacho que se chupa el dedo con un embudo en el coco y galopando en Clavileño:

|

| Cervantes Dibujo de Tito Monterroso |

“Y, de pronto, el error, o el falso recuerdo memorable: en el prólogo a Las aventuras y desventuras de la famosa Moll Flanders de Daniel Defoe, y casi sin que venga al caso, lo que lo convierte en un error gratuito, Borges apunta: ‘Que yo recuerde, no llueve una sola vez en todo el Quijote.’ Para quien no ha leído el Quijote y dicho por el memorioso Borges, esto pasa a convertirse en verdad. Pero en el Quijote sí llueve, y precisamente en un momento muy importante del libro. En el capítulo de la Primera parte, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, en la primera línea, se lee: ‘En esto, comenzó a llover un poco.’ Y más adelante: ...‘y quiso la suerte que, al tiempo que venía un barbero, comenzó a llover, y por que no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza; y, como estaba limpia, desde media legua relumbraba’.

“Así, no es que no haya llovido

nunca en el Quijote, sino que al Quijote no le llueven los mismos

lectores que a Borges, como para que notaran esta su afirmación, precedida, hay

que reconocerlo, del prudente e instintivo ‘que yo recuerde’.”

|

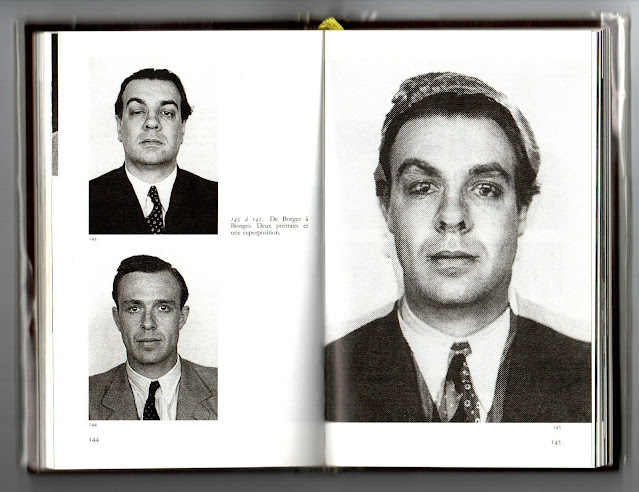

| Biorges Retratos y superposición de Gisèle Freund |

En 1951, cinco años después de que el dúo dinámico: Borges-Bioy, en su papel de asesores y directores de la serie de novelas policiales El Séptimo Círculo, hicieran editar La dama de blanco y La piedra lunar, publicaron, a través de la bonaerense Emecé, la Segunda serie de Los mejores cuentos policiales. La primera serie, también editada por Emecé, apareció en 1943 (allí incluyeron “La muerte y la brújula”, cuento de Borges publicado por primera vez en la revista Sur en mayo de 1942) y en ambos casos no llevó ningún prólogo; pero sí una mínima nota biográfica-bibliográfica que precede a cada uno de los cuentos elegidos por criterios caprichosos y hedónicos, anotando, además y cuando es el caso, el nombre del correspondiente traductor o traductora. Vale recordar, entre paréntesis, que el tardío “Prólogo” de Borges y Bioy a Los mejores cuentos policiales (2), fechado en “Buenos Aires, 19 de octubre de 1981”, apareció en Madrid, en 1982, en la coedición de Emecé y Alianza Editorial, número 950 de El libro de bolsillo. Y que esa antología de 15 relatos proviene no de la Segunda serie —reeditada en 1972 con el número 368 de El libro de bolsillo y el título Los mejores cuentos policiales, 1— sino de la primera, que tuvo 16 cuentos y una nómina algo distinta, según se aprecia en el bosquejo que Emir Rodríguez Monegal hace entre las páginas 340-341 de Borges. Una biografía literaria (FCE, 1987). En 1943 no estuvo, por ejemplo, “El vástago”, cuento de Silvina Ocampo compilado en su libro La furia (Sur, 1959). No obstante, en noviembre de 2019, en Buenos Aires, Editorial Sudamericana publicó una anónima edición de Los mejores cuentos policiales precedida por el citado “Prólogo” tardío y con algunos datos añadidos o cambiados en las fichas biográficas-bibliográficas, dando por fehaciente hecho de que se trata de las auténticas selecciones publicadas en 1943 y 1951: “Nota del editor: esta edición reúne en un único volumen la selección de cuentos publicada originalmente en dos (1943 y 1951) y en todos los casos sigue la última versión revisada por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (1981).”

.jpg) |

| (Sudamericana, 2a ed., enero de 2020) |

Pero ojo: a la nómina de los 15 cuentos que figuran en Los mejores cuentos policiales (2), que aquí se anuncia como “Primera serie”, se le añadieron dos que sí estuvieron entre los 16 de la antología de 1943 y por ende ahora son 17 cuentos: “El marinero de Ámsterdam”, de Guillaume Apollinaire; y “La noche de los siete minutos”, de Georges Simenon. Mientras que la nómina que se lee en Los mejores cuentos policiales, 1, anunciada aquí como “Segunda serie”, comprende los mismos 14 cuentos, entre los que se halla “Las doce figuras del mundo”, de H. Bustos Domecq, pseudónimo de Borges y Bioy, quienes, entonces de incógnito, en enero de 1942 lo hicieron público en la revista Sur y luego en Seis problemas para don Isidro Parodi (Sur, 1942), el primero de los cuatro libros de Honorio Bustos Domecq.

El relato que inicia la Segunda serie es “Cazador cazado” (The Biter Bit) de Wilkie Collins, traducido por Eugenia Candelón. Y

en la nota que lo antecede, apunta Biorges

—el consabido ente de dos cabezas y cuatro manos,

indiscutible e inveterado lector de los pesados volúmenes de la Anglo-American Cyclopaedia (New York,

1917) y de las mil y una páginas del undécimo tomo de A First Encyclopaedia of Tlön, e incluso de los veintitantos o doce

volúmenes del Grosse Brockhaus y,

desde luego (y ya encarrerado el gato), de los tomos de segunda mano de la Encyclopædia Britannica de 1911,

adquiridos por Borges con 300 de los tres mil pesos del segundo premio del “Premio

Literario Municipal de 1928”, ganado en Buenos Aires con su tercer libro de

ensayos El idioma de los argentinos

(Gleizer, 1928), que luego menospreció (excepto el homónimo ensayo del título), pese a las viñetas de Xul Solar,

inventor de la panlengua, del neocrillo y, entre otras cosas, anónimo autor

de algunas de las viñetas que se ven en las sucesivas ediciones del Manual de zoología fantástica (FCE,

1957):

“William Wilkie Collins, hijo mayor del paisajista

William Collins: nació en Londres en 1824; murió en esa misma ciudad en 1889.

Fue abogado, opiómano, actor, e íntimo amigo de Charles Dickens.

|

| William Wilkie Collins (Retrato de Rudolph Lehmann) |

“Del catálogo de sus obras señalaremos: [...] The Woman in White y The Moonstone. Estas dos últimas obras fueron publicadas en la colección El Séptimo Círculo con los títulos La dama de blanco y La piedra lunar.”

Ese cuento policial y detectivesco narra y despeja un

robo de cuarto cerrado, pues el

subrepticio latrocinio ocurre durante una noche en la íntima recámara de un sólido

matrimonio y por ende, a priori, se

infiere que el delincuente es alguno de los habitantes de la casa ubicada en

Londres. Y la lúdica trama, con sus líneas humorísticas y satíricas, se narra a

través de una serie de cartas. Tal procedimiento narrativo es semejante al que Collins

utilizó, in extenso y hasta la

saciedad, en La piedra lunar (y en La dama de blanco). En la novela, que

mucho tiene de decimonónico y victoriano melodrama romántico (con algunas

pinceladas humorísticas como cuando la hija del mayordomo le dice a su padre

que “no sabía cómo su corazón no escapó de su pecho” y él piensa para sí “mismo

que sería debido a su corsé”, o el hecho de que el mayordomo suele consultar su

luido Robinson Crusoe como si fuera

su particular e infalible I Ching),

también ocurre un robo de cuarto cerrado

y por ende el hurto tuvo que ser cometido por alguno de los numerosos

habitantes de la casona de campo en Yorkshire, propiedad de la viuda lady Julia Verinder. El robo del

diamante (casi del tamaño de un huevo de avestruz) ocurrió durante la madrugada

del 22 de junio de 1848, unas horas después de la cena que celebró el

cumpleaños número 18 de Raquel Verinder, quien recibió la joya como regalo post mortem de su tío el maligno coronel John Herncastle,

malquerido hermano de su madre, el cual, con violencia y sangre, robó la sacra

y mítica piedra en la India “el día 4 de mayo de 1799”, precisamente durante el

saqueo, perpetrado por tropas inglesas, de las joyas y el oro que obraban en el

castillo de Seringapatam. Esa gema, sin igual en el reino británico y en el

continente europeo, “se hallaba engastada a la manera de un pomo en el extremo

de la empuñadura” de una daga; pero originalmente fue un objeto de culto

brahmánico incrustada en la frente de la deidad “de cuatro manos que simboliza

la Luna”; de ahí que desde entonces una sucesión de tres brahmanes de piel color caoba, camuflados y en

secreto, sigan su ruta y ubicación con el objetivo de reintegrarla a su antiguo

credo. En su primera aparición, rondando las inmediaciones de la casona de

campo en Yorkshire, fingen ser tres prestidigitadores itinerantes, vestidos con

“túnicas y pantalones blancos de lino”, seguidos por un rubio muchachito

inglés, quienes anuncian su actuación percutiendo tres tamborcillos. Y el acto

subrepticio que realizan por allí, ocultos en la floresta: potenciar la

clarividencia del muchachito inglés a través de “una sustancia negra como la

tinta” que el nigromante y líder

bilingüe vierte en el hueco de su mano, ineludiblemente evoca la estirpe vidente

y miliunanochezca de “El espejo de tinta”, el cuento de Borges que desde 1935

se lee en Historia universal de la

infamia.

,%20lomo%20(2).jpg) |

| (Emecé, 1946) |

Con páginas de diario íntimo, apuntes, reportes y algunas misivas, entre las que destaca la larga carta post mortem de la suicida Rosanna Spearman —que es una variante de monólogo dramático y melodramático—, las copiosas vicisitudes, entretelones y digresiones de la trama se narran, sobre todo, a través de largos e idiosincrásicos testimonios en primera persona (repletos de anacrónicos atavismos y ñoños prejuicios de la época, no exentos de xenofobia, racismo, machismo, estratificación laboral y social, y supremacía colonial inglesa), que tienen su origen, según apunta el mayordomo Betteredge, en una solicitud que en 1850 les hizo a los testigos (y anexas) el señorito Franklin Blake, sobrino de lady Julia Verinder y pretendiente de su prima Raquel Verinder, que busca acumular, para la posteridad, una memoria de todo lo ocurrido en torno al robo de la Piedra Lunar, su remoto origen y destino en la India y la singular pesquisa detectivesca, que comprende, además de las investigaciones e inferencias del raciocinador sargento y ex sargento Cuff (precedidas por las frustradas indagaciones y torpes medidas del mediocre Inspector Seegrave y su par de agentes de la policía de Frizinghall), el procedimiento experimental de un experto en los efectos y el consumo del láudano (Ezra Jennings, mestizo inglés-hindú, ayudante del doctor Candy, el médico de la familia) —quien incluso le receta al neófito en cuestión leer una pasaje, marcado por él, de “las celebérrimas Confesiones de un inglés fumador de opio” [1821], de Thomas de Quincey— y hasta la participación de un emergente, observador y sagaz niño detective (Octavius Guy) con iniciativa propia.

De ahí que Borges resuma en su

“Prólogo”:

|

| Wilkie Collins |

“Wilkie Collins, maestro de la vicisitud de la trama, de la patética zozobra y de los desenlaces imprevisibles, pone en boca de los diversos protagonistas la sucesiva narración de la fábula. Este procedimiento, que permite el contraste dramático y no pocas veces satírico de los puntos de vista, deriva, quizá, de las novelas epistolares del siglo dieciocho y proyecta su influjo en el famoso poema de Browning El anillo y el libro, donde diez personas narran uno tras de otro la misma historia, cuyos hechos no cambian, pero sí la interpretación. Cabe recordar asimismo ciertos experimentos de Faulkner y del lejano Akutagawa, que tradujo, dicho sea de paso a Browning.”

Esta última observación, Biorges la apuntó, en 1943, en la

brevísima nota que precede al cuento “En el bosque”, del escritor y suicida

japonés Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), seleccionado en la primera serie de Los mejores cuentos policiales, con

traducción de Ana Arias. Se trata de un breve y magistral ejemplo de lo que

dice. A través de siete testimonios o declaraciones que recaba “el oficial de

investigaciones de la Kebushi” (a quien no se le oye ni se le ve), se

contrastan siete versiones de un asesinato, destacando, sin duda, la narración

del espíritu del asesinado, contada a través de “los labios de una bruja” que

oficia de médium. De ahí que Biorges apunte

en el citado “Prólogo” tardío: “Akutagawa, en la pieza que incluimos, recurre a

un medio sobrenatural para comunicar hechos reales. La técnica de narrar un

solo argumento a través de muchas versiones le fue sin duda sugerida por Robert

Browning, cuya obra había traducido al japonés.”

|

| Ryunosuke Akutagawa |

Ese relato de Akutagawa, datado en “Diciembre de 1921” —según lo apunta el especialista Jay Rubin en El dragón, Rashômon y otros cuentos (Quaterni, 2012)—, junto con el relato homónimo, fechado en “Septiembre de 1915”, que refiere los residuales vestigios de la antigua y ruinosa Puerta de Rashômon (situada al sur de la decadente y misérrima Kioto de fines de la Era Heian), son el punto de partida del argumento del celebérrimo mediometraje Rashomon (1950), rodado en blanco y negro por el fotógrafo Kazuo Miyagawa, dirigido por el cineasta japonés Akira Kurosawa, con script suyo y de Shinobu Hashimoto, en el que descuella, por su fama y sin agraviar a la talentosa y expresionista tipología del reparto, el histrionismo del actor fetiche Thoshiro Mifune, quien caracteriza al ladrón Tajumaru.

Y si bien en su Introducción a la literatura inglesa (Columba, 1965), ensayo de

Borges escrito con la “Colaboración de María Esther Vázquez” (quizá pensado

para “la cátedra de literatura inglesa” que impartía “en la Universidad

Católica Stella Maris de Mar del Plata”), no se halla un segmento sobre la obra

de Wilkie Collins, en el bosquejo de la obra de Robert Browning (1812-1889) se

lee a través de su indeleble voz de oráculo del Sur y pitoniso de la pampa: “Su

obra capital se titula El anillo y el

libro. Diez personas distintas entre las cuales están los protagonistas, el

asesino y la asesinada, el presunto amante, el fiscal, el abogado defensor y el

Papa, narran minuciosamente la historia de un crimen. Los hechos son idénticos,

pero cada protagonista cree que sus acciones han sido justas. Si Browning no

hubiera elegido el verso, sería un gran cuentista, no inferior a Conrad o a

Henry James.” Vale añadir que en la “Clase N° 18”, fechada el “Lunes 28 de

noviembre de 1966”, misma que se lee en el libro Borges profesor. Curso de literatura inglesa en la Universidad de

Buenos Aires (Emecé, 2000), —transcrito, anotado

y editado por Martín Arias y Martín Hadis—, Borges

bosqueja detalles de la vida y obra de Robert Browning. Y si bien alude “su

obra capital: The Ring and the Book, El

anillo y el libro” y la invención de “una forma de poemas lírico-dramáticos

en primera persona”, no glosa ni hace una exégesis de su estructura y

contenido.

%20retrato%20de%20Herbert%20Rose%20Barraud.jpg) |

| Robert Browning (c. 1888) (Retrato de Herbert Rose Barraud) |

Según se reporta en Wikipedia, “En 1868 Browning completó y publicó por fin el largo poema en verso blanco inglés The Ring and the Book [El anillo y el libro], que finalmente le traería riqueza, fama y éxito en su época y lo pondría en primera fila de la poesía inglesa. Basado en un complejo caso de asesinato en la Roma de la década de 1690, el poema está compuesto por doce volúmenes que comprenden diez extensos poemas dramáticos narrados por los diferentes personajes de la historia, quienes van revelando su participación en los hechos. La historia se extiende entre un prólogo y un epílogo del propio Browning. Su extrema extensión, incluso para las pautas del poeta (más de veinte mil versos) declara que esta obra fue su proyecto más ambicioso, y, en efecto, ha sido aclamada como un tour de forcé de la poesía dramática. Fue publicada por separado en cuatro volúmenes entre noviembre de 1868 y febrero de 1869 y obtuvo un inmenso éxito, tanto crítico como de público, lo que le valió el prestigio contemporáneo que tanto había perseguido (y merecido) durante casi treinta años de trabajo.”

En este sentido, vale agregar que, según se lee en Wikipedia, La dama de blanco se publicó por entregas entre el “29 de noviembre de 1859” y el “25 de agosto de 1860” en la revista All the Year Round, fundada por Charles Dickens en 1859. Mientras que La piedra lunar se publicó allí entre el “4 de enero” y el “8 de agosto de 1868”, año en que fue editada en tres volúmenes. De ahí que la traducción de Horacio Laurora esté precedida por un “Prefacio” de Wilkie Collins, firmado en “Gloucester Place, Portman Square, Junio 30, 1868”.

.jpg) |

| (Navona, 2016) |

El cual, junto con la dedicatoria del autor: In Memoriam Matris, no se lee en la edición de septiembre de 2016 publicada en Barcelona, por Navona Editorial, en un solo volumen en cartoné de 566 páginas, dentro de la serie Los ineludibles. Pero eso sí, está precedida por el multicitado “Prólogo” de Borges, datado así: “(Prólogo de J.L. Borges a la edición de La piedra lunar de Emecé Editores, Buenos Aires, 1946).” Vale añadir que, a priori, la traducción que se lee en la edición de Navona, a cargo de José Luis Piquero, parece más lograda y mucho más cuidada que la traducción de Horacio Laurora que se lee en la edición de Hyspamérica, la cual, además, comprende 22 capítulos en la primera historia que narra el mayordomo Betteredge, mientras que la de Navona comprende 23. O sea: el capítulo 23 fue adherido al 22 sin ninguna advertencia del editor.

William Wilkie Collins, La piedra lunar. Tomos I y II. Prefacio y prólogo de Jorge Luis Borges. Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges números 6 y 7. Traducción del inglés al español de Horacio Laurora. Hyspamérica Ediciones Argentina. Madrid, 1985. 733 pp.

.jpg)