El corazón casi zen de las

cosas

En el quinto número de la revista fotográfica Luna Córnea (CONACULTA, 1994) —dedicado a la fotografía de las cosas—, aún se pueden apreciar las ocho fotos en blanco y

negro tomadas por la indígena chiapaneca Maruch Sántiz Gómez (sólo dos de ellas

figuran con sus correspondientes textos en tzotzil y en español: No comer tronco de repollo y No pegar con rastrojo y carrizo) que

ilustraron el artículo “Caligrafía de las cosas”, del poeta y periodista

Hermann Bellinghausen, precedidas por el retrato que Carlota Duarte le tomó a

Maruch, en 1994, en la puerta de su casa de madera situada en un rincón del

campo chamula; más una nota sobre ella en la que se lee: “Maruch (María) Sántiz

Gómez nació en Cruztón, Chiapas. Con sus escasos 19 años, Maruch es actriz y

escritora en lengua tzotzil. Las imágenes que presentamos a continuación forman

parte de su proyecto de investigación de 47 creencias ancestrales. El objetivo último, asegura Maruch, es

lograr que estos conocimientos no se extingan.”

|

Maruch Sántiz Gómez en 1994

Foto: Carlota Duarte |

En este sentido, para

ejemplificar por dónde va la danza del bolonchón y la cadencia coral de los

versículos, se pueden transcribir el par de citados textos en español; o sea:

los textos de las dos creencias que

se leen allí. La que se rotula No comer

tronco de repollo —cuya

correspondiente foto es un canasto, con repollos en el interior, que descansa

en el suelo de tierra—, le

aconseja al atragantado: “Es malo comer tronco de repollo; dicen que no va uno

a poder tumbar luego el árbol que va costar mucho y que cada rato se brinca los

pedazos en los ojos [sic].”

|

No comer tronco de repollo

Foto: Maruch Sántiz Gómez

|

Y la

conseja que se titula: No pegar con

rastrojo y carrizo —cuya

correspondiente foto son siete varas de carrizo depositadas en el suelo de

tierra—, advierte al que mide con esa vara: “Es malo pegar

a una persona con rastrojo y carrizo, esa persona se enflaquece, ya que el

rastrojo y carrizo no tiene humedad y lo mismo queda nuestro cuerpo, pero no a

la gente le provoca mal [sic] si no

también los borregos [sic].”

|

No pegar con rastrojo y carrizo

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

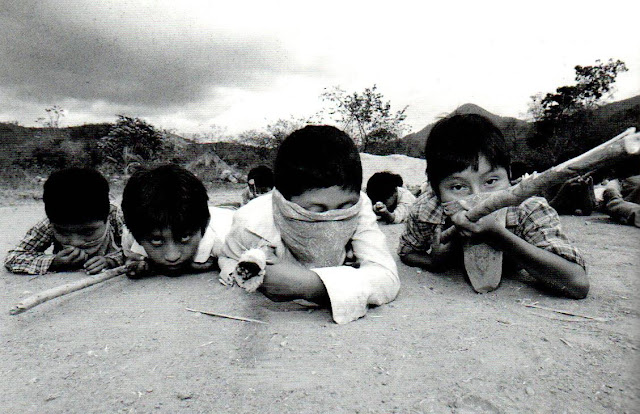

Dos

años después, en el número 9 de la revista Luna

Córnea (CONACULTA, 1996) —dedicado

a los retratos de niños—, se

incluyó un artículo de Hermann Bellinghausen sobre los chiquillos zapatistas:

“Su fragilidad actual”, ilustrado con excelentes imágenes (inextricables al

drama social e individual que documentan) tomadas por conocidos

fotorreporteros: Raúl Ortega, Darío López-Mills, Francisco Mata, Ángeles

Torrejón y Marco Antonio Cruz.

|

Niños zapatistas (1995)

Foto: Raúl Ortega |

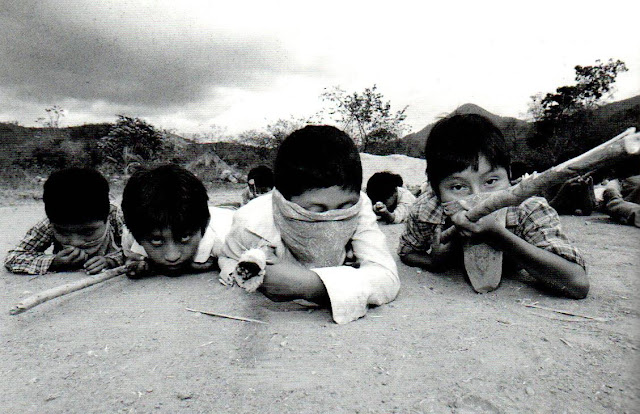

Cuyo conjunto parece concluir con un texto del

indígena Genaro Sántiz Gómez y una foto tomada por su hermana Maruch, confusión

inducida por el hecho de que tales páginas no figuran en el registro del

índice. “Nuestro señor y los demonios”, el texto del entonces joven Genaro

Sántiz Gómez (en español, tzotzil e inglés) —nacido en 1979, en Cruztón, Chiapas—, es una fábula naíf y fantástica en la que narra,

con brevedad y cierta impronta mítica y cosmológica, el trasfondo de los eclipses

solares y lunares:

“Cuentan que cuando nuestros antepasados no

veneraban al Sol ni a la Luna, los demonios se multiplicaron demasiado y fueron

a rodear al Sol, y ya no dejaban pasar sus rayos a la Tierra para que nos

alumbre.

“Entonces, nuestros antepasados empezaron a gritarle

al Sol para que alumbre, porque salieron muchos animales a tratar de comerse a

la gente aprovechando la obscuridad, pero que al escuchar el grito de la gente

los demonios se asustaron y se alejaron como los monos, y que desde ese

entonces empezaron a adorar al Sol. Y como una seña de lo que pasó vemos

todavía los eclipses del Sol y de la Luna.”

|

Niño zapatista (1995)

Foto: Raúl Ortega |

Y la imagen

que lo acompaña, concebida por Maruch Sántiz Gómez y que se halla en la página

de al lado, es una prueba más de su talento fotográfico. Ante la dificultad de

comprimir en palabras el magnetismo o el encanto del inefable retrato del

pequeño indígena que se ve allí, baste citar el telegráfico pie de foto de la

autora: “Mi hermanito Domingo tiene una canasta en la mano. Chiapas, 1994-95.”

|

Mi hermano Domingo tiene una canasta en la mano

(Chiapas, 1994-95)

Foto: Maruch Sántiz Gónez |

El

proyecto de Maruch Sántiz Gómez esbozado en el quinto número de la revista Luna Córnea fue objeto, cuatro años después,

de un reconocimiento más. (Proyecto que no deja de romper la regla, si se

piensa que lo “normal” es que el indígena sea el fotografiado y no el fotógrafo.)

Con el patrocinio de la Fundación Ford, y coeditado por el Centro de la Imagen,

el CIESAS y Casa de las Imágenes, apareció, “el 5 de febrero de 1998”, el

título Creencias (así se denomina en

la portada, en el lomo y en el colofón, pero en el interior se amplía a Creencias de nuestros antepasados),

donde Maruch Sántiz Gómez exhibe 43 fotografías en blanco y negro, cuyos

encuadres o construcción escénica comprende objetos de la vida cotidiana,

personas indígenas, paisaje y fauna. Cada foto, con título, está precedida por

un texto breve en tres idiomas: tzotzil, español e inglés. Esto es así porque

sus imágenes ilustran los textos que ella transcribió (o articuló) de la

tradición oral comunitaria.

|

Fundación Ford/Centro de la Imagen/CIESAS/Casa de las Imágenes

(México, febrero 5 de 1998) |

La

edición de Creencias, de dos mil

ejemplares, fue diseñada y cuidada por Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo y

editor que fundó y dirigió la revista Luna

Córnea (hasta el número 15, correspondiente a mayo-agosto de 1998). En la solapa

de la contraportada se observa un detalle del espléndido retrato que a Maruch

le tomó Carlota Duarte (es el mismo retrato que se aprecia, con un encuadre más

amplio, en el quinto número de Luna Córnea),

junto a una nota (en español e inglés) que da visos sobre el origen y las

actividades de la escritora y fotógrafa indígena: “Maruch Sántiz Gómez nació en

1975 en Cruztón, un paraje del municipio chamula. Comenzó su trabajo

fotográfico en 1993, a los 17 años, como participante en el Proyecto

Fotográfico de Chiapas y como miembro de Sna Jtz’ibajom/La Casa del Escritor, una asociación indígena

de escritores en San Cristóbal de las Casas. Unos meses después empezó la serie

de las Creencias, en la que continúa

trabajando. Actualmente forma parte del equipo del Archivo Fotográfico

Indígena. Está casada y vive con su esposo y su hijo en Romerillo, un paraje

chamula cerca de Cruztón.”

|

Niños zapatistas (1994)

Foto: Darío López-Milles |

Creencias de nuestros antepasados

incluye dos prólogos (en español e inglés). El primero es de Carlota Duarte,

directora del Archivo Fotográfico Indígena del CIESAS (Centro de Investigaciones

y Estudios Superiores en Antropología Social) y creadora, en 1992, del Proyecto

Fotográfico de Chiapas, en cuya férula y cobijo Maruch Sántiz Gómez aprendió el

uso de la cámara y los procedimientos técnicos del cuarto oscuro, y que empieza

diciendo:

“En enero de 1993, Maruch me pidió una cámara para

usar durante el fin de semana. Pocos días después, cuando ya había procesado la

película y me mostró las hojas de contacto, me conmovieron profundamente su

visión y sus ideas. También me alegré de haber permanecido fiel a mi intención

original de no intervenir o influir en las imágenes de aquéllos a quienes yo

estaba enseñando fotografía.

“Mi propósito al crear el Proyecto Fotográfico de

Chiapas, en 1992, fue —y continúa siendo— el de facilitar a la gente

indígena el acceso a implementos y materiales fotográficos, ayudándoles a

adquirir habilidades en el uso de la cámara y el cuarto oscuro. Quería

animarlos a que utilizaran la fotografía para sus propios fines, y que se

sintieran libres de escoger sus propios temas y acercamientos.”

|

No mencionar el nombre de la hoja de bejao al hacer tamales

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

El segundo prólogo es de Gabriela Vargas Cetina,

investigadora del CIESAS-Sureste. Y enseguida se reproduce el mismo artículo

(en castellano e inglés) que Hermann Bellinghausen escribió ex profeso para el número 5 de Luna Córnea; de ahí que su reflexión

gire, centralmente, en torno a la manera en que Maruch fotografió las cosas vinculadas a las creencias y

consejas que de un modo oral preserva y cultiva su comunidad tzotzil.

|

No tomar agua de donde se lavan las manos al tortear

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

Para

un agnóstico y racionalista urbano, los textos y las fotos de Creencias pueden dar idea e indicios de

los atavismos, la miseria y el pensamiento mágico (plagado de supercherías y

supersticiones) de una etnia indígena rezagada y anclada en el pasado, que

además se hallaba en la olla del conflicto beligerante que desencadenó la

aparición del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en enero de 1994

y que aún ahora, en septiembre de 2021, pese al paso del tiempo, a los ineludibles

cambios, a las peligrosas variantes del virus

SARS-CoV-2, y a la distensión

parcial que suponen las sucesivas e inconclusas o abortadas políticas

gubernamentales (incluida la demagógica 4T y el predador y antiecológico trenecito Maya), pugna, con su persistencia y con

sus actos, por el reconocimiento de la cultura y de los derechos indígenas en

territorio mexicano.

|

Niña de Chiapas (1994)

Foto: Francisco Mata |

Algunas fotos de Maruch pueden mirarse como poesía visual, sobre todo las de

los objetos (de minimalista representación

casi zen); pero otras resultan previsibles clisés que coinciden o responden

al viejo canon de la llevada y traída estética de la pobreza, entre cuyos objetivos y epígonos) destaca

el fotografiar, y muchas veces idealizar, a los indios de México. (Si no se

apunta que las tomó una indígena tzotzil, podría suponerse que las captó una

alumna de la Escuela Nacional de Antropología e Historia o un globalifóbico de la UV o de la

UNAM haciendo tour de

hijito de papi en Chiapas tras su regreso sin gloria de los garitos y congales

de Cancún). Y los textos compilados por Maruch, pese a su índole documental y

etnográfica, pueden leerse como minúsculas formas de la literatura fantástica y

de la poesía, más aún si se considera que la propia Maruch se tomó sus

libertades, según deja ver Carlota Duarte: “Como artista visual, las

fotografías de las Creencias me

intrigan porque además de preservar las tradiciones, tienen el poder de

cambiarlas, debido a la manera en que Maruch ha representado ciertos elementos

de las creencias mismas. Me pregunto si las cosas que ha incluido en las

imágenes que no pertenecían a la creencia original —por ejemplo, la canasta (en la que ella ha puesto el

tronco de la col)— podrían entrar de

algún modo a formar parte de la tradición oral. Me pregunto cuál es el poder

real de las imágenes.”

|

Labrando en sueños

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

La

advertencia o prohibición ancestral que inicia la serie de Creencias: “No barrer la casa en la tarde”: “Es malo barrer la casa

por la tarde, porque puede desaparecer la suerte hasta que uno se quede sin

dinero.” Revela que la magnética imagen que la ilustra, cuyo encuadre y

composición comprende piso de tierra, atado de ramas y tablones de madera, fue

editada de cabeza (o patas arriba) en el número 5 de la revista Luna Córnea (o sea: la parte inferior

está en la superior).

|

Luna Córnea 5, p. 11

(México, 1994) |

Tal humor involuntario no riñe con el humor involuntario

de la mayoría de los textos (suscitan la sonrisa y quizá la última carcajada de la cumbancha), que pueden ser prohibiciones

para eludir lo fatal, conjuros mágicos, hechizos contra algún daño o

desavenencia, augurios naturales o no, y profecías oníricas.

Para un humanoide e infinitesimal citadino del siglo

XXI (quizá aislado en las catacumbas de la recalentada y envirulada aldea

global) no es fácil elegir, pero entre los textos humorísticos figuran los

siguientes:

“Si uno come cualquier alimento que muerda un gato,

se queda uno ronco.”

“No se debe tomar agua de donde se lava uno las

manos al tortear. Si toma, uno puede quedar muy risueño, como loco.”

“Si come directamente de la olla, se puede uno

quedar muy comelón.” “Si los puercos bailan, es que va a llover ese día.”

“Es malo acariciar la palma del pie de un niño, porque

si no al caminar caerá muy seguido, porque se va a debilitar.”

“No se debe comer chayote gemelo o cualquier fruta

gemela, porque pueden nacer gemelos.”

“No se deben sonar las semillas de chile, porque al

abrazar a un niño llora mucho.”

“Es malo soplar en la boca de un niño porque nos

muerde.”

“No es bueno sentar a los niños en un tronco o en

una piedra. Si así lo hacen, se volverán muy haraganes, como el tronco y la

piedra, que no se mueven.”

“Es malo comer la punta de alas de pollo, porque se

vuelve uno celoso.”

“Es malo comer los pedazos de tortilla quemada que

salen del comal, y lo mordido por el ratón de cualquier alimento, porque la

gente nos va a calumniar.”

“Es malo comer la punta del corazón del pollo,

porque se vuelve uno muy llorón.”

“Al cortar hoja de bejao para envolver tamales, no

se debe mencionar su nombre, porque no se cuecen bien los tamales: salen

pedazos cocidos y pedazos crudos.”

“Al sacar del fuego el comal, no se deben ver las

chispitas que se forman, porque nos crecen granos en la cara, así como se ve en

el comal.”

“Secreto para evitar que caigan granizos grandes: se recogen trece granizos y se empiezan a moler en el metate, utilizando como mano de metate el palo de tejer."

|

Para evitar que caigan granizos grandes

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

“Si una persona ronca mucho al dormir, se le da un

pequeño golpe con huarache en la nariz, o se le introduce la cola de una

pequeña lagartija en una de sus fosas nasales. Hecho alguno de estos remedios,

ya no volverá a roncar, porque tiene que sobresaltar cuando despierte.” No

obstante, algunas Creencias implican

vaticinios terribles y espeluznantes, casi de pitonisa o hechicera (quizá con

su caldero en el fuego y rodeada de yerbas, talismanes y pócimas):

“Si la culeca dijo kikirikí, es porque alguien

llegará a enfermarse que puede ser hasta la muerte.”

“Es malo peinarse en la noche, porque se dice que

morirá nuestra madre.”

“No debemos sentarnos en el camino, porque puede

morir nuestra madre.”

“Si uno sueña que está labrando, es que alguien va a

morir.”

“Es malo quemar primero la punta de la leña, se

puede uno morir muy flaco. También a las mujeres embarazadas se para el bebé.”

Otras

Creencias son poéticas, casi cuentos

breves o fábulas. Por ejemplo, “El estambre de lana”: “Es malo jugar con el

estambre de lana como pelota. Si se juega así, no va a salir completa una

prenda, aunque se haya contado cuántos pares lleva, porque se dice que al

espíritu de la lana se lo lleva el viento.” O “Elote”: “Si uno está desgranando

elote, es malo dejar el trabajo a la mitad, porque puede aparecer al ratito un tzucumo en la ropa.” O “El colibrí de la

noche” (pese al mal augurio): “Si pasa chiflando un colibrí en la noche, es un

aviso que alguien se va a enfermar.”

La creencia titulada “Espejo” resulta una borgeana

pesadilla: “Es malo vernos en el espejo en la noche, porque se tapa uno la

vista.”

|

Espejo

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

Y si Juan Rulfo tiene un dramático cuento titulado

“No oyes ladrar los perros”, aquí hay varias Creencias cuyos rótulos, con perros, parecen títulos de un

recetario benigno y brujeril: “Para que no nos ladren los perros”, “Para que no

le pegue la rabia a un perro” y “Para llamar a casa a un perro perdido”: “Para

que regrese a casa un perro perdido, se asienta un jarrito de barro en medio de

la puerta, se le pega a la boca del jarrito, se le dice tres veces el nombre

del perro: ¡Ven, aquí está tu casa! ¡Ven, aquí está tu casa! ¡Ven, aquí está tu

casa!, se le dice. El perro regresará al día siguiente o al tercer día. Si no

hay un jarrito, se le puede soplar tres veces un tecomate.”

|

Para llamar a casa a un perro perdido

Foto: Maruch Sántiz Gómez |

Y ya para

concluir la caprichosa nota (sin glosar la minimalista representación casi zen con que

Maruch Sántiz Gómez construyó algunas de sus poéticas imágenes), por puro festín de Esopo se puede citar el lúdico

texto donde se indica la receta para “Remediar a un niño si le sale mucha

saliva”: “Si a un niño le sale mucha saliva, se hace lo siguiente: la mamá del

niño va a conseguir tres libélulas, se pasan por la boca del niño las libélulas

diciéndole: ‘¡Traga tu saliva! ¡traga tu saliva! ¡traga tu saliva!’. Pero sólo

se debe decir tres veces, porque si le dicen cuatro veces, se empeora.”

Maruch Sántiz Gómez, Creencias de nuestros antepasados. Textos y fotografías en blanco y

negro de Maruch Sántiz Gómez. Prólogos de Carlota Duarte, Gabriela Vargas

Cetina y Hermann Bellinghausen. Fundación Ford/Centro de la Imagen/CIESAS/Casa

de las Imágenes. México, febrero 5 de 1998. 108 pp.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)