Los horrorosísimos espantos del

Parque

de Atracciones POEᵀᴹ

I de III

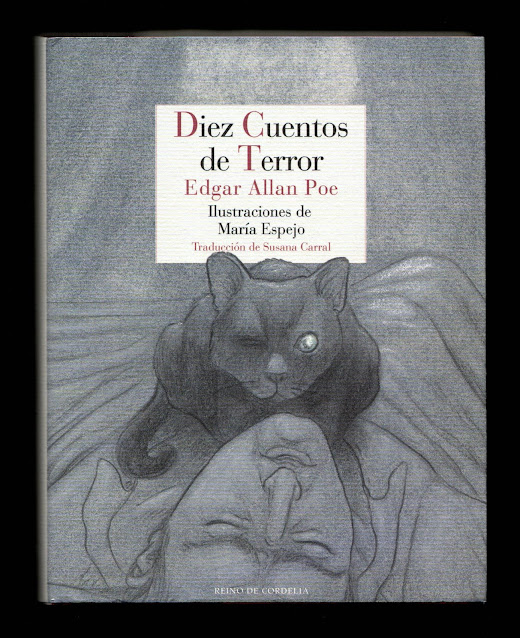

Con el número 77 de la

colección Ilustrados de la editorial española Reino de Cordelia, “en el

invierno de 2017” “se acabó de imprimir”, en Madrid, el volumen Diez Cuentos de Terror. Se trata de una

antología a dos tintas, con sobrecubierta y en cartoné, que reúne una decena de

relatos del norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849) traducidos por la

española Susana Carral, profusamente ilustrados por la artista gráfica María

Espejo; cuya “Edición, selección y prólogo” se debe a Luis Alberto de Cuenca y

Pardo.

|

| Colección Ilustrados número 77, Reino de Cordelia Madrid, invierno de 2017 |

Si bien se trata de un vistoso libro que focaliza y explota una mínima muestra de la obra narrativa de Edgar Allan Poe, llama la atención, y chirría con estridencia, el despropósito del antólogo al descalificar las reputadas traducciones del argentino Julio Cortázar, fallecido en París, a los 69 años, el 12 de febrero de 1984. Es decir, según apunta en su prefacio datado en “Madrid, 15 de noviembre de 2016”, en tándem con “Jesús Egido, director y propietario de Reino de Cordelia”, hizo ex profeso la selección de los diez cuentos de Poe, cuyos supuestos “Títulos originales” en inglés (con el año de su publicación) se leen al inicio de la página legal y en español en su texto con una serie de loas (“formidables, únicos e irrepetibles”): Berenice, Ligeia, La caía de la casa Usher, La máscara de la Muerte Roja, El pozo y el péndulo, El corazón delator, El gato negro, El entierro prematuro, La verdad sobre el caso del señor Valdemar y El barril de amontillado. Pero a la hora de ponderar (y pregonar) el trabajo de la traductora, el prologuista truena lapidario como si con su voz de trueno hiciera polvo la versión cortazariana (quizá dando por sentado que la sepulta por los siglos de los siglos con su venenoso y falaz rayo de malaleche): “Como la pulquérrima traducción de Cortázar nos parecía demasiado cortazariana y bastante alejada del original [sic], pensamos en una excelente traductora española, Susana Carral, para acometer la tarea de trasladar al castellano las diez joyas, arriba citadas, del sanctasanctórum de Poe.”

Nadie ignora que a estas alturas del siglo XXI abundan,

en el disperso ámbito del idioma español, las mil y una traducciones y

antologías de la obra narrativa de Poe. Y entre tales descuella sobremanera la pulquérrima versión cortazariana, cuya

primera edición se remonta a mediados de los años 50 del siglo XX en una remota

isla del Caribe (en cuya Universidad de Río Piedras estaba refugiado el

escritor granadino Francisco Ayala) y su boom

a partir de 1970, cuando Alianza Editorial publicó en Madrid, por primera vez, el

par de tomitos con los 67 Cuentos de

Poe (números 277 y 278 de la serie El Libro de Bolsillo), con su prólogo

biográfico (“Vida de Edgar Allan Poe”), con sus postreros y eruditos comentarios

y apuntes bibliográficos, todo precedido por la breve advertencia que en la

página legal aún canturrea a los cuatro pestíferos vientos de la recalentada y

envirulada aldea global: “Esta obra fue publicada en 1956 por Ediciones de la

Universidad de Puerto Rico en colaboración con la Revista de Occidente con el

título Obras en prosa I. Cuentos de Edgar

Allan Poe. La actual edición de Alianza Editorial ha sido revisada y

corregida por el traductor.”

|

| El libro de bolsillo números 277 y 278, Alianza Editorial (Madrid, undécima edición: 1984. Y octava edición: 1983.) |

El buqué, la tesitura y la eufonía de la versión cortazariana de la narrativa de Poe tiene prestigio (pese a ciertos bemoles) y se defiende sola (no necesita las porras de un infinitesimal reseñista vociferando en el silencio sordo y solitario del ciberespacio) y por ello se ha seguido reeditando hasta lo que va del siglo XXI. No obstante, vale citar varios ejemplos donde esto es más que fehaciente.

Uno: Narración de Arthur Gordon Pym; libro

editado por Libros del Zorro Rojo e impreso en Polonia, en “enero de 2015”, con

espléndidas ilustraciones en blanco y negro del artista gráfico Luis Scafati;

cuyo prólogo y traducción de Cortázar se publicaron por primera vez en 1956 a

través de las Ediciones de la Universidad de Puerto Rico y la Revista de Occidente; traducción

revisada por el autor ex profeso para

Alianza Editorial, que la publicó en Madrid, en 1971, con el número 341 de la

serie El Libro de Bolsillo.

|

| El libro de bolsillo número 341, Alianza Editorial (Madrid, treceava edición: 1998) |

Dos: La trilogía Dupin; libro que reúne la traducción que hizo Cortázar de los tres cuentos detectivescos de Poe protagonizados por el chevalier Auguste Dupin, publicado por Seix Barral, en Barcelona, en junio de 2006, con un “Prólogo” de Matthew Pearl (traducido por Vicente Villacampa), el prestigioso autor de El club Dante (México, Seix Barral, 2004) y La sombra de Poe (México, Seix Barral, 2006).

|

| Aurora Bernárdez y Julio Cortázar |

Tres: Cuentos de imaginación y misterio; volumen editado por Libros del Zorro Rojo, cuya “Quinta reimpresión” impresa en Polonia data de “septiembre de 2016” (la “Primera edición” se tiró en “septiembre de 2009”), ilustrado con láminas en blanco y negro del artista gráfico Harry Clarke (epígono de Aubrey Beardsley), que reúne 22 de los 67 cuentos de Poe traducidos por Cortázar, precedidos por un “Prefacio” suyo datado en “1972”, aliñados con sus postreros comentarios y correspondientes datos bibliográficos. Vale subrayar que ese preámbulo de Cortázar fue traducido por la argentina Aurora Bernárdez (su esposa y cómplice durante los años europeos en que él tradujo y prologó las narraciones y los ensayos de Edgar Allan Poe) y es un examen —crítico, analítico y agudo— sobre la controvertida personalidad y la obra del escritor norteamericano.

Cuatro: Antología universal del relato fantástico; volumen editado en 2013, en Girona, por Atalanta, con notas, “Edición y prólogo de Jacobo Siruela”, donde figura la traducción que Cortázar hizo del cuento de Poe: “Manuscrito hallado en una botella”.

Cinco:

Cuentos completos de Edgar Allan

Poe; anónimo volumen editado en Barcelona por Edhasa, cuya “Cuarta reimpresión”

data de “mayo de 2015” (y la primera de “enero de 2009”), que reúne los 67

relatos de Poe traducidos por Cortázar (más otros textos traducidos por Gregorio

Cantera), reordenados cronológicamente “siguiendo la edición llevada a cabo por

Patrick E. Quinn y G.R. Thompson para The Library of America (Poe, Poetry, Tales & Selected Esssays,

Nueva York, 1984)”, se dice en la anónima “Nota del Editor”.

Seis: Relatos de ciencia ficción; libro

publicado en Madrid, en 2018, con el número 24 de la serie Letras Populares de

Ediciones Cátedra, que reúne quince cuentos de Poe traducidos por Cortázar y

tres poemas de Poe traducidos por José Francisco Ruiz Casanova, precedidos por

una avezada “Introducción” de Julián Diez.

|

| Bibliotheca AVREA, Ediciones Cátedra (Madrid, octubre 7 de 2011) |

Siete: Narrativa completa de Edgar Allan Poe; tomo publicado en Madrid, “el 7 de octubre de 2011”, por Ediciones Cátedra en la Bibliotheca AVREA, el cual agrupa, cronológicamente, las traducciones que Julio Cortázar hizo de los 67 cuentos de Poe; más La narración de Arthur Gordon Pym, traducido por éste, y Julius Rodman, traducido por Margarita Rigal Aragón, editora del volumen; quien además de su erudita “Introducción general”, incluyó una “Cronología” biográfica, una “Relación de los lugares en los que Poe vivió”, una comentada “Selección bibliográfica”, y un conjunto de sesudas notas: una por cada texto de Poe compilado en el volumen. Con su ojo clínico de experta, declara a la mitad de su nota “Criterios de esta edición”: “Para las narraciones breves y para la Narración de Arthur Gordon Pym seguimos la traducción que Julio Cortázar realizase a principios de los años cincuenta del siglo pasado y que fue publicada, inicialmente, en 1956 por Ediciones de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la Revista de Occidente. Sus traducciones son, no solo para esta editora, sino para el resto de los estudiosos de Poe, las mejores que se han realizado en nuestra lengua. Quedamos profundamente agradecidos a su viuda, que ha permitido su reproducción en este volumen. [Cabe puntualizar que Aurora Bernárdez, a esas alturas del tiempo, no era su viuda, sino su heredera universal y albacea literaria.] Julio Cortázar no tradujo, sin embargo, El diario de Julius Rodman, por ello la traducción ofrecida ha sido realizada por la editora.”

|

| Colección Voces/Literatura número 113, Páginas de Espuma (México, segunda edición, diciembre de 2008) |

Ocho: Cuentos completos. Edición comentada; ladrillesco tomo que reúne los 67 relatos de Poe con la consabida Traducción y prólogo de Julio Cortázar (pero sin sus eruditas y postreras “Notas”, en cuyo inextricable proemio resume las razones del ordenamiento que hizo de los 67 cuentos), cuya “Segunda edición” impresa en México por Páginas de Espuma data de “diciembre de 2008” (la primera apareció en España un mes antes). Se trata de un adoratorio o volumen de culto: Poe-Cortázar, cuyos convocantes editores: Fernando Iwasaki y Jorge Volpi, bosquejan sus reglas editoriales en la nota preliminar “Poe & CÍA” (firmada por ambos en “México D.F.-Sevilla, otoño de 2008”), dando por resultado que 67 escritores de ambos lados del Atlántico (nacidos después de 1960 y por lo menos con un libro publicado) comenten, uno a uno, los 67 cuentos de Poe traducidos por Cortázar. Cada comentario no figura después del relato, sino antes de cada uno, como si tal comentario personal y egocéntrico (a veces bastante simplote o baladí) fuera más relevante que el cuento de Poe traducido por Cortázar. A esto se añade la postrera crónica egotista de Fernando Iwasaki, donde narra una efímera y ritual visita turística que hizo a los sitios del culto e idolatría poeiana en Baltimore. No obstante, los principales textos laudatorios sobre el binomio Poe-Cortázar son la “Presentación” del mexicano Carlos Fuentes y el texto del peruano Mario Vargas Llosa titulado “Poe y Cortázar”, firmado en “Madrid, 21 de agosto de 2008”, donde a la mitad afirma, muy docto, el también catedrático (en distintas universidades) y miembro de la Academia Peruana de la Lengua (desde 1975), de la Real Academia Española (desde 1994) y de la Academia Francesa desde el 25 de noviembre de 2021:

“La

traducción que hizo Cortázar de los cuentos, ensayos y novelas cortas de Poe

merece figurar entre las obras maestras de la literatura contemporánea en

lengua española, así como la traducción de los cuentos de Poe por Baudelaire es

reconocida como uno de los monumentos literarios de la lengua francesa. Esta

traducción, al mismo tiempo que una maestría absoluta en el dominio del inglés

y el español y un conocimiento exhaustivo de la obra de Poe, delata una

cercanía intelectual y un amor apasionado de Cortázar por el mundo de la

fantasía, los fantasmas y los traumas con los que el genio de Poe construyó su

obra. Su mayor mérito es que ella en ningún momento parece una traducción pues

Cortázar ha conseguido recrear dentro del espíritu de la lengua de Cervantes y

de Borges el lenguaje de Edgar Allan Poe, encontrando equivalencias

lingüísticas y reconstruyendo dentro del genio de nuestra lengua las

peculiaridades estilísticas inglesas y la riquísima orfebrería léxica con que

Poe elaboró todos sus textos. Quiero decir que, como todas las grandes

traducciones, la versión que el autor de Rayuela

da de la obra del norteamericano pertenece tanto a Poe como al propio

Cortázar.

|

| Mario Vargas Llosa entre Aurora Bernárdez y Julio Cortázar (Grecia, 1967) |

“Para comprobarlo vale la pena leer el largo y lúcido ensayo con que la traducción de Cortázar apareció en su primera edición, hecha por la Universidad de Puerto Rico. En ella Cortázar, además de examinar con erudición el mundo de Poe, sus fuentes, la manera como la vida de este perseguida por el infortunio y los reveses se volcó en las alucinaciones y pesadillas de sus cuentos macabros y en las aventuras extraordinarias que fraguó su imaginación, hace una defensa de la literatura fantástica, género en el que Cortázar escribió relatos tan originales y notables como los del propio Edgar Allan Poe. Al igual que Baudelaire, a Julio Cortázar Edgar Allan Poe no sólo le deparó el placer de una lectura, también fue un espejo que le permitió descubrir su propia cara.”

II de III

|

| Fortunano y Montresor (Ilustración: María Espejo) |

Debajo del título de su prefacio (cuya asonancia rima con tótem): “POEᵀᴹ”, Luis Alberto de Cuenta y Pardo —el antólogo y prologuista de los Diez Cuentos de Terror— se autopresenta como una especie de oráculo, pachá en otomana o eminencia con toga y birrete del “Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo”. Pero al término de su texto, para animar al desocupado lector a introducirse en los horrorosísimos espantos de una especie de Casa de los Horrores, parlotea, lúdico —quizá disfrazado de bufón (a la Fortunato)—, a imagen y semejanza de un popular y picaresco pregonero de una feria ambulante por las villas y despeñaderos de Españolandia: “Pasen, amigos, a esta selección de los diez mejores cuentos de Poe traducidos por Susana Carral, diviértanse como enanos, como caníbales en celo, leyendo el libro que comienza donde terminan estas líneas. La entrada al Parque de Atracciones POEᵀᴹ no tiene fecha de caducidad. Mientras el hombre lea, leerá al autor de El cuervo (aunque no sé decirles, la verdad, cuánto durará eso).”

En

este sentido, si el antólogo y prologuista Luis Alberto de Cuenca y Pardo no

hubiera reprobado la pulquérrima versión

cortazariana de los cuentos de Poe (dizque “bastante alejada del

original”), el desocupado lector quizá hubiera accedido a los insólitos y

horrorosísimos sucesos y locuras de la pulquérrima

versión carraliana sin ningún prejuicio (o casi sin ninguno); es decir, sin

que nadie (a no ser su consciencia individual) lo indujera y empujara a

comparar y a elegir, a imagen y semejanza de un pelotudo juez de una justa

literaria, cuál de las dos versiones es “la más cercana al original”.

A priori

parece que las dos versiones son válidas, que ambas merecen la croqueta de oro.

Es decir, los intérpretes tradujeron con libertad a partir de sus decisiones y

criterios intelectuales e idiosincrásicos. Si uno lee ambas versiones y las

compara se tiene la certidumbre de que, esencialmente —con sus diferencias, variantes,

limitaciones y antagonismos— son versiones parecidas de un mismo texto. Y esto

resulta extensivo a otros reconocidos intérpretes que han traducido la obra

narrativa de Poe; por ejemplo, Julio Gómez de la Serna, Doris Rolfe, Mauro

Armiño, Elvio E. Gandolfo.

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 147 (Ilustración: María Espejo) Nota: El loco descuartizando al viejo del corazón delator |

Si se trata de ser “lo más cercano al original” es notorio que a la versión carraliana de “Berenice” y de “El pozo y el péndulo” les metieron cuchillo; es decir, les mocharon un cachito. Y poniéndonos exigentes, el antólogo convalida tales mutilaciones: “estamos muy contentos con el resultado de nuestro encargo”, dice complaciente y pagado de sí mismo en su prefacio.

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 35 (Ilustración: María Espejo) Nota: Los dientes extirpados al cadáver de Berenice |

Es decir, “Berenice” inicia con un epígrafe en latín que Cortázar no tradujo, pero Carral sí en una nota al pie de página. Pero “Berenice” tiene una nota al pie de página del propio Poe que Cortázar sí tradujo, notoriamente eliminada en la versión carraliana y que en la versión cortazariana dice a la letra: “¹Pues como Júpiter, durante el invierno, da por dos veces siete días de calor, los hombres han llamado a este tiempo clemente y templado, la nodriza de la hermosa Alción (Simónides).” El cual corresponde al pasaje del cuento original donde se lee el nombre “Halcyon” y que en la versión cortazariana dice así: “Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno —en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción¹ [...]” Mientras que en la versión carraliana se lee así ese pasaje y con el nombre “Alcíone”: “Con el paso del tiempo se acercaba ya el momento de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno de uno de esos días anormalmente cálidos, tranquilos y neblinosos para la época del año que permiten criar a la hermosa Alcíone [...]”

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 111 |

“El pozo y el péndulo”, por su parte, inicia con cuatro versos en latín que Cortázar no tradujo, pero Carral sí y cantan, exultantes y triunfalistas, en su correspondiente pie de página: “La impía muchedumbre de torturadores/ alimentó sus abundantes locuras con la sangre de los inocentes, sin saciarlas./ Ahora que la patria está a salvo y la cueva de la ruina destrozada,/ donde reinó una muerte espantosa surgen vida y salud.” Pero lo que al inicio le falta a la versión carraliana de “El pozo y el péndulo” es la apostilla del propio Poe que sigue (o corresponde) a tal cuarteta y que en la versión cortazariana dice entre paréntesis: “Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que había de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos en París.”

|

| Cuentos/1 (Alianza, 1984), p. 74 (detalle) |

Quizá esas mutilaciones no son un mal desempeño de Susana Carral, sino de Jesús Egido, pues en la página legal figura como el autor del Diseño y maquetación. Y quizá le hundió el bisturí y le metió tijera a ese cuento para dizque “armonizar” con el sentido del aviso que se lee, entre paréntesis, al pie de la primera página de “Berenice”, pues es el relato que inicia los Diez Cuentos de Terror: “Todas las notas son de la traductora”. Este tipo de manoseos o meteduras de mano ajenas al traductor (que más bien son meteduras de pata) suelen ocurrir. Por ejemplo, en la 3ª edición de Narraciones extraordinarias, antología de doce relatos de Poe, número 133 de la serie El Club Diógenes, editado en Madrid por Valdemar en “marzo de 2019”, algún pseudocorrector le añadió entre paréntesis “N. del T.” a la susodicha nota de Poe colocada allí en un pie de página: “Cuarteta compuesta para las puertas de un mercado que había de erigirse en el emplazamiento del Club de los Jacobinos, en París.” Pues es difícil ver a un traductor profesional (en este caso Mauro Armiño) inflando la pechuga para colgarse y lucir un supraconsabido crédito que no le pertenece.

|

| Narraciones extraordinarias (Valdemar, 2019), p. 247 |

Vale puntualizar que Edgar Allan Poe era proclive a escribir, en sus cuentos, epígrafes y notas al pie de página a veces en otros idiomas ajenos a la lengua inglesa, ya de índole verídica, apócrifa o imaginaria, como es el caso del fragmento en inglés, atribuido a Joseph Glanvill, que encabeza a “Ligeia”, pues según apunta Félix Martín en su antología de trece Relatos de Edgar Allan Poe publicada en Madrid por Ediciones Cátedra (Letras Universales, 1988; Mil Letras, 2009): “La cita es invención del autor, por más estratégica que resulte su función narrativa.” Y como al parecer es el caso de la citada cuarteta en latín que preludia a “El pozo y el péndulo”, pues según reporta Margarita Rigal Aragón en su correspondiente traducción y nota: “Según Baudelaire, el mercado al que alude Poe es el de St. Honoré, pero no tuvo puertas ni tal inscripción.”

De

igual modo, Poe era proclive a escribir extranjerismos en el texto de sus

cuentos (ya sea títulos, frases, fragmentos o palabras sueltas). Un caso

emblemático puede ser “El hombre de la multitud”, que incluye vocablos y líneas

en alemán, francés, griego y latín. Cortázar no tradujo esos detalles

lingüísticos del cuento (resaltados por él con cursivas, con excepción de los

caracteres griegos) y se observa que, por regla, no tradujo más que lo estaba

escrito en inglés por Poe; su intención, se deduce, era dar idea del uso de Poe

de diversos extranjerismos (sobre todo en francés y latín) que, incluso, podían

ser errados. Vale observar, entonces, que en esa vertiente idiomática gana la versión cortazariana versus versión carraliana.

|

| Fortunato y Montresor (Ilustración: María Espejo) |

Veamos algunas minucias, tomando en cuenta que a diferencia de Cortázar —vale reiterarlo—, Carral sí tradujo (y por ende gana en esto) los epígrafes de “El pozo y el péndulo”, de “Berenice” y de “La caída de la casa Usher” (los dos primeros en latín y el tercero en francés). En tal sentido ganancioso, Cortázar tampoco tradujo, pero Carral sí, las líneas en francés y en latín que se leen en el texto de “Berenice”. Y también tradujo, y Cortázar no, la significativa y trascendental divisa en latín del escudo de armas de los Montresor (“Un gran pie humano de oro en campo de azur; el pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón.”) que en el texto de “El barril de amontillado” el vengativo Montresor —la voz narrativa— le recita a Fortunato como una especie de soterrado e inminente vaticinio (o cuchillo sin hoja al que le falta el mango, diría Lichtenberg): Nemo me impune lacessit (“Nadie me ofende impunemente”).

Mientras que en la versión

carraliana se le mochó lo ennuyé

(aburrido), pese a que Poe lo utilizó: “Al verme entrar, Usher se levantó del

sofá en el que yacía y me saludó con un afecto jovial en el que había mucha

cordialidad exagerada, según pensé en un principio, mucho empeño forzado del

hombre de mundo que se siente incómodo. Sin embargo, al observar su semblante

me convencí de su sinceridad.”

Más adelante, en la misma versión cortazariana se lee: “He hablado ya de ese estado mórbido

del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, con

excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos

límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que

originaron, en gran medida, el carácter fantástico de sus obras. Pero no es

posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impromptus.”

Mientras que en la versión

carraliana ese consabido y recurrente término musical utilizado por Poe en

plural (impromptus) fue eliminado con sonora cacofonía: “Ya he hablado de

esa afección mórbida del nervio auditivo que volvía intolerable cualquier tipo

de música al enfermo, con la excepción de algunos efectos de los instrumentos

de cuerda. Quizá los estrictos límites que él mismo se imponía con la guitarra

fueran en gran medida el origen del carácter fantástico de sus

representaciones. Pero eso no explicaba la ferviente facilidad de sus

improvisaciones.”

En la versión cortazariana

de “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” se lee: “Pensando si entre mis

relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me

acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la Bibliotheca Forensica y autor (bajo el nom de plume) de Issachar Marx de las

versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa.”

Mientras que en la versión

En el

mismo cuento, Cortázar transcribe, tal cual, como lo escribió Poe, el nombre

del alumno de medicina que asiste al hipnotizador “P...”: “Theodore L...l”;

pero Carral, que según el antólogo hizo una traducción bastante cercana al original,

lo mocha, lo acorta y le añade un punto: “Theodore L.” Por ende, luego, en la versión cortazariana se lee: “señor

L...l” o simplemente: “L...l”; mientras que en la versión carraliana se lee: “Sr. L.” Cabe recalcar que en español esto

suena “Señor Ele”; “Pe” el apellido o nombre del hipnotizador “P...”; y “Ele-ele”

o “Ele” el apelativo de “señor L...l”.

En

otro pasaje la versión cortazariana

preserva el vocablo en latín verbatim

(literal) que empleó Poe: “El señor L...l tuvo la amabilidad de acceder a mi

pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar

procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim.” Mientras que en la versión

carraliana se eliminó verbatim:

“El Sr. L. tuvo la amabilidad de acceder a mi deseo y tomó notas de lo

ocurrido. Gracias a eso, todo lo que ahora contaré será una copia exacta o un

resumen de lo que anotó.”

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 197 |

Vale observar que, sobre la versión carraliana de “La verdad sobre el caso del Sr. Valdemar”, en la página legal de Diez Cuentos de Terror se registra que su título “original” es The Facts in the Case of Mr. Valdemar (1845); pero en la correspondiente nota de la versión cortazariana se lee que el “Título original” fue The Facts of M. Waldemar’s Case, y que así se publicó en “diciembre de 1845” en American Review. Margarita Rigal Aragón, en su nota correspondiente, reitera esto; pero además, entre corchetes, añade un comentario bibliográfico que resulta interesante transcribir: “Posteriormente, y todavía en vida del autor, fue publicado bajo varios títulos diferentes. Así, en diciembre de 1845, aparecería en el Broadway Journal como ‘The Facts in the Case of Mr. Valdemar’; en el Morning Post de Londres, en enero de 1846, con el título de ‘Mesmerism in America’; también en Londres y en el año 1846 fue reimpreso como un panfleto independiente con el nombre de Mesmerism ‘in Articulo Mortis’. An Outstanding and Horrifying Narrative Showing the Extraordinary Power of Mesmerism in Arresting the Progress of Death; y en el Boston Museum [sic], el 8 de agosto de 1849, aparecería, de nuevo, con su primer título, ‘The Facts of M. Waldemar’s Case’.” No obstante, lo más llamativo y sorprendente de esa nota ocurre cuando Rigal apunta que el cuento “fue interpretado por los lectores como un caso verídico con gran sorpresa de Poe”; pese a que no bosqueja cuándo y dónde ocurrió tal cosa.

Otra

minúscula discrepancia de índole parecida es la siguiente. En la página legal

de Diez Cuentos de Terror se dice

que el “título original” de “La máscara de la Muerte Roja” es The Masque of the Red Death (1842). Pero

en la correspondiente nota de Cortázar se lee: “título original: The Mask of the Red Death: A Fantasy”;

publicado en “mayo de 1842” en Graham’s

Lady´s and Gentleman’s Magazine. Margarita Rigal Aragón casi coincide con

Cortázar, pues registra el título así: The

Mask of the Red Death. A Fantasy; coincide con la fecha de su publicación;

pero acorta el nombre de la revista: Graham´s

Magazine; y comenta entre corchetes: “El subtítulo, ‘A Fantasy’, fue

eliminado en la reimpresión del 19 de julio de 1845 del Broadway Journal.”

Se observa, además, que ambas versiones coinciden al

datar el año de publicación de los diez cuentos en inglés. (No obstante, según

se lee en una nota de Félix Martín sobre El

palacio encantado que Roderick Usher recita en “La caída de la Casa Usher”:

“Este poema aparecería por primera vez en 1839, en la revista Baltimore Museum. Posteriormente fue

incluido en el relato, en donde cumple una función narrativa crucial.” Pero no

precisó en qué edición y cuándo: si fue primero el huevo o la gallina, pues el

cuento apareció en septiembre del mismo año en Burton’s Gentleman´s Magazine.) También coinciden al escribir en

español los títulos de siete de los diez relatos: “Berenice”, “Ligeia”, “La

máscara de la Muerte Roja”, “El pozo y el péndulo”, “El corazón delator”, “El

gato negro” y “El entierro prematuro”.

Mientras

que las tres excepciones son las siguientes: el título de la versión cortazariana de “La verdad sobre

el caso del señor Valdemar”, en la versión

carraliana es “La verdad sobre el caso del Sr. Valdemar”; el título de la versión cortazariana de “La caída de la

Casa Usher”, en la versión carraliana es

“La caída de la casa Usher”; y el título de “El tonel de amontillado” de la versión cortazariana, en la versión carraliana es “El barril de amontillado”.

Y así

podríamos estarnos: bajo la sombra de Poe,

castrando, descuartizando o degollando al diosecillo Cronos hasta la

consumación de los tiempos.

|

| Julio Cortázar |

III de III

Con un buen tamaño (c. 23 x 18 cm), grueso papel mate de

calidad y una esmerada tipografía a dos tintas (roja y negra), el visual

volumen en cartoné Diez Cuentos de

Terror, cuyo Diseño y maquetación

es obra de Jesús Egido, le da relevancia al escritor norteamericano Edgar Allan

Poe y al unísono a la ilustradora española María Espejo, quien además brinda

una dedicatoria en una exclusiva e ilustrada página interior: “A mi hermano

Ignacio,/ que siendo niño escondía mis dibujos/ entre sus tesoros más

preciados.” De ahí que en la segunda de forros el escritor y la artista gráfica

figuren con una imagen de sus rostros y una breve nota sobre ellos.

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 163 |

El dibujo que ilustra la primera de forros es un detalle de una estampa dispuesta a lo largo y ancho de la página 163, aledaña al pasaje de “El gato negro” donde el beodo alude la pesadilla que lo acosa en torno al segundo minino de gran tamaño: “¡Ay de mí! ¡Ni de día ni de noche pude volver a descansar! De día, el bicho no me dejaba a solas ni un momento, y de noche me despertaba cada hora entre horribles delirios para encontrarme el aliento de esa cosa sobre mi rostro y su enorme peso, como una pesadilla encarnada, apoyado eternamente en mi corazón.” Como se observa, esa inquietante y onírica imagen que se lee en el cuento de Poe (y que ilustra Espejo) es una reminiscencia de la ancestral y antigua creencia popular que personifica a la pesadilla en una vieja que oprime el cuerpo del que la sufre; lo cual encaja, además, con “la creencia antigua según la cual todos los gatos negros son brujas disfrazadas”, misma que solía repetir la esposa del beodo en los felices tiempos del primer gato negro, llamado Plutón en ambas versiones. Por otra parte, esa imagen escrita por Poe (ilustrada por Espejo) evoca la figuración que el pintor Füssli corporificó (e inmortalizó) en el lienzo La pesadilla (1781).

|

| La pesadilla (1781), pintura de Füssli |

Pero, como si se tratase de una caja de sorpresas, al hacerle strip-tease; es decir, al deslizarle los forros al volumen, la portada y la contraportada de las pastas duras aparecen ilustradas con detalles de una lámina que, en “La máscara de la Muerte Roja”, ilustra un instante en el que los metálicos pulmones de latón del gigantesco reloj de ébano interrumpen la música y congelan la alharaca y los movimientos de la licenciosa y voluptuosa mascarada que el príncipe Próspero organizó en la larga encerrona en su excéntrica abadía almenada y fortificada con altos portones metálicos, fatalmente clausurados como una gran tumba abovedada de saludables y cachondos muertos vivientes. Esa imagen de María Espejo se observa, completa, a lo largo y ancho de las páginas 102 y 103.

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 102-103 (detalle) |

Mientras que a lo largo y ancho de las páginas 134 y 135 se observa una pesadillesca, terrorífica y caricaturesca visión, relativa a los murales que el torturado, en “El pozo y el péndulo”, ve plasmados en las móviles y ardientes paredes metálicas del artilugio de tortura y muerte; en cuyo trazo y tamiz se translucen rasgos, ecos y evocaciones de los arquetípicos, pesadillescos, infernales, moralistas, alucinantes y fantásticos óleos de El Bosco; e incluso de los míticos empalados de Vlad Tepes El Empalador.

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 134-135 (detalle) |

Se observa que a lo largo del volumen Diez Cuentos de Terror confluyen dos clases de ilustraciones de María Espejo. Unos son los dibujos y láminas a color que mucho tienen de cómic o novela gráfica; y otros son los dibujos y viñetas en negro que devienen, por defecto, de las milenarias y anónimas sombras chinescas originadas en el mítico teatro de sombras chino; en cuya prolífica y vasta vertiente no escasean los reputados artistas gráficos, como es el caso del hacedor e ilustrador de libros infantiles Jean Piénkoski. (Recuerdo, particularmente, El cuento de la calle de una sola dirección, de la narradora británica Joan Aiken, donde las abundantes ilustraciones de Jean Piénkoski se hallan inmersas y ensambladas en las páginas donde discurre la narración.)

|

| El cuento de la calle de una sola dirección (Alfaguara, 1985), p. 80-81 |

|

| Diez Cuentos de Terror, p. 224-225 (detalle) |

Se nota que Jesús Egido procuró con desvelo cada detalle visual del volumen. En este sentido, descuella el diseño de la primera página de cada uno de los diez relatos numerados (no obstante, el resultado hubiera sido más congruente y mejor con números romanos y caracteres góticos): ilustración ex profeso, capitular con viñeta intrincada, y hoja cuyas tonalidades semejan la textura y el color del papel de estraza. Y al unísono destaca el diseño de varias páginas donde converge y se ensambla lo que se narra con la ilustración. Pero quizá el frijolillo en el arroz radique en las minúsculas y curiosas viñetas de calaveritas negras con el par de huesitos negros que caprichosamente dividen a “Berenice” en cuatro partes. Pues además de que en el cuento “original” esa división no existe, esas calaveritas con huesitos cruzados, que remiten a la legendaria y universal estampa de la bandera pirata, irían bien en “El escarabajo de oro”, pero en “Berenice” desentonan y están fuera de contexto, y sólo son un lúdico capricho visual. No menos caprichoso y lúdico que la proliferación de la repetitiva viñeta que se observa en las guardas negras, en la portadilla interior y en el lomo, y que es el logo de la editorial Reino de Cordelia.

Edgar Allan Poe, Diez Cuentos de Terror. Traducción de Susana Carral. Prólogo de Luis Alberto de Cuenca y Pardo. Ilustraciones y viñetas de María Espejo. Diseño y maquetación de Jesús Egido. Colección Ilustrados número 77, Reino de Cordelia. Madrid, invierno de 2017. 232 pp.

.JPG)

,+de+Botticelli.jpg)

,+de+Alberto+Durero.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)