La bruja bajo su máscara

I de

VI

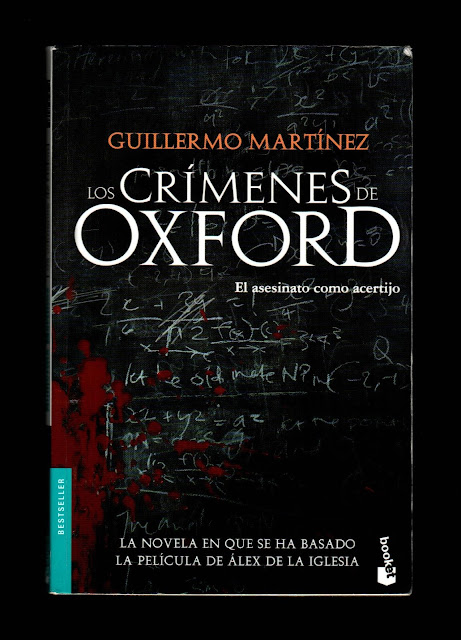

En una

breve y anónima nota preliminar, Booket pregona (a los cuatro pestíferos vientos de

la recalentada y envirulada aldea global) que el escritor argentino Guillermo Martínez

(Bahía Blanca, 1962) “Ganó el Premio Planeta Argentina con Crímenes imperceptibles, novela

traducida a 35 idiomas y llevada al cine por Álex de la Iglesia, con el título Los crímenes de Oxford, el mismo con el

que fue publicada en España por Destino.” Es decir, a priori parece que por obvias estrategias de

mercadotecnia, la novela, escrita en el idioma de Cervantes, adoptó el nombre

de ese filme estrenado en 2008 en el idioma de Shakespeare. No obstante, vale aclararlo y subrayarlo, la novela Crímenes imperceptibles apareció primero 2003, en Buenos Aires, editada por Planeta Argentina (filial del todopoderoso Grupo Planeta) en la serie Autores Españoles e Iberoamericanos, con un tiraje de quince mil ejemplares y 248 páginas. Y luego, con el título Los crímenes de Oxford, el 4 de marzo de 2004 fue publicada en España por Ediciones Destino, con tapas duras y sobrecubierta y 211 páginas. Y con el mismo

objetivo de caja registradora, el todopoderoso consorcio transnacional Planeta,

en “mayo de 2019”, la publicó en México “Bajo el sello editorial BOOKET”,

precisamente en la serie Bestseller y con un formato de bolsillo (para los que

no leen), listo para los desechos, dada la fragilidad de su factura. (Claro que

paulatinamente se puede deshojar a la romántica manera de Cortázar; es decir,

como si se tratase de una barata y decimonónica novela policial comprada con

dos peniques en el estanquillo de una vaporosa y efímera estación, ir leyéndola

durante un largo viaje en tren por Europa o en un destartalado guajolotero por

Latinoamérica, e ir desprendiendo y arrojando por la ventanilla cada hoja

leída.) A lo que se suma un par de llamativos anzuelos o eslóganes publicitarios

rotulados en el frontis: “El asesinato como acertijo”, canturrea uno. Y el

otro: “La novela en que se ha basado la película de Álex de la Iglesia”.

|

| Serie Booket, Editorial Planeta Mexicana México, mayo de 2019 |

Por si fuera poco el runrún y la parafernalia cazalectores, en la contraportada se lee un explosivo y tóxico cóctel; es decir, una falaz reseña que bien la habría podido urdir (y publicitar en el Oxford Times) el falaz Arthur Seldom, un inflado, cuentero, mitómano y hablantín catedrático de doctorado con oficina y casillero en el Merton College de Oxford:

“Pocos días después de haber llegado

a Oxford, un joven estudiante argentino encuentra el cadáver de una anciana que

ha sido asfixiada con un almohadón. El asesinato resulta ser un desafío

intelectual lanzado a uno de los lógicos más eminentes del siglo, Arthur

Seldom, y el primero de una serie de crímenes. Mientras la policía investiga a

una sucesión de sospechosos, maestro y discípulo llevan adelante su propia

investigación, amenazados por las derivaciones cada vez más arriesgadas de sus

conjeturas.

“Los crímenes de Oxford, que conjuga los sombríos hospitales ingleses con los juegos del lenguaje de Wittgenstein, el teorema de Gödel con los arrebatos de la pasión y las sectas antiguas de matemáticos con el arte de los viejos magos, es una novela policíaca de trama aparentemente clásica que, en el sorprendente desenlace, se revela como un magistral acto de prestidigitación.”

II de

VI

La voz

narrativa de Los crímenes de Oxford

es la de un matemático egresado de la Universidad de Buenos Aires, quien ha

decidido revelar toda la verdad, y nada

más que la verdad, tras enterarse del recién fallecimiento en Escocia de su

otrora admirado mentor Arthur Seldom. Según evoca, los sucesos ocurrieron en el

“verano del 93”. Por entonces ese narrador era un joven de 22 años, becado por

un año en el Instituto de Matemática de Oxford, a donde llegó a principios de

abril de ese año (“con el propósito secreto de inclinarme hacia la Lógica, o

por lo menos, de asistir al famoso seminario que dirigía Angus Macintire”). Y a

inicios del mes siguiente; o sea: “El primer miércoles de mayo” del 93, al

regresar a Cunliffe Close donde se hospeda en un liliputiense departamento

contiguo a la casa principal, se topa en la entrada nada menos que con el

profesor Arthur Seldom, quien ronda los 55 años, y a quien nunca había visto,

pese a saber de su prestigio en el mundillo de los matemáticos británicos de

alto nivel. Tras la breve presentación, el joven argentino —quien nunca dice su

nombre y sólo refiere que tiene “doble ele” (ídem las costillas de G)—

se entera, por el propio Seldom, que su “primera esposa era de Buenos Aires” y

por ende mordisquea y ladra el “perfecto castellano con un gracioso dejo

porteño”. Dado que nadie les abre y la puerta está sin cerrar, ambos entran y

descubren el sorpresivo escenario del recién asesinato de la señora Eagleton,

la dueña de la casa, anciana y decrépita:

|

| Guillermo Martínez |

“[...] Avanzamos a la sala y nos detuvimos junto a la mesa en el centro. Le hice un gesto a Seldom para señalarle la chaise longue junto a la ventana que daba al jardín. Mrs. Eagleton estaba tendida allí, y parecía dormir profundamente, con la cara vuelta hacia el respaldo. Una de las almohadas estaba caída sobre la alfombra, como si se le hubiera deslizado durante el sueño. La orla blanca del pelo estaba cuidadosamente protegida con una redecilla y los lentes habían quedado sobre una mesita, junto al tablero del scrabble. Parecía haber estado jugando sola, porque los dos atriles con letras estaban de su lado. Seldom se acercó y cuando le tocó con dos dedos el hombro, la cabeza se derrumbó pesadamente a un costado. Vimos al mismo tiempo los ojos abiertos y espantados y dos huellas paralelas de sangre que le corrían desde la altura de la nariz por la barbilla hasta unirse en el cuello. Di involuntariamente un paso hacia atrás y reprimí un grito. Seldom, que había sostenido la cabeza con un brazo, reacomodó como pudo el cuerpo y murmuró consternado algo que no alcancé a escuchar. Recogió la almohada y al alzarla de la alfombra vimos aparecer una gran mancha roja ya casi seca en el centro. Quedó por un instante con el brazo colgado a un costado, sosteniendo la almohada, sumido en una honda reflexión, como si explorara las ramificaciones de un cálculo complejo. Parecía profundamente perturbado. Fui yo el que se decidió a sugerir que debíamos llamar a la policía.”

III de

VI

El

diestro prestidigitador de Los crímenes

de Oxford (novela dispuesta en 25 capítulos y un “Epílogo”) es, desde

luego, el matemático, ventrílocuo y titiritero argentino Guillermo Martínez,

quien narra con amenidad —a través de la voz de su protagonista y de la voz de

sus otros personajes—, los ficticios sucesos que giran en torno a ese asesinato

(dizque el primero de una supuesta “serie lógica”), en los cuales, el ilusionista,

verborreico, escenográfico, y sobre todo hábil mistificador y manipulador, es

el matemático escocés Arthur Seldom.

|

| Guillermo Martínez |

A imagen y semejanza de innumerables cuentos policíacos y novelas policiales, al final de la obra el desocupado lector descubre (y respira, por fin, conjurando el insomnio) ciertos pormenores que subyacen, ocultos, en la pulsión de ese asesinato, ejecutado con odio, violencia, alevosía, saña, crueldad y ventaja por la nieta de la anciana: Beth, una atractiva y frustrada violoncelista de casi 29 años. Pero también escucha cierto ideario en la palabrería del cerebral matemático Arthur Seldom, lo que parecen inextricables y consubstanciales supersticiones psíquicas de éste, y los elásticos resortes y chips mentales que lo motivaron a encubrir a la asesina, improvisando e inventado para ello —con pistas falsas y una fantasiosa y sugestiva labia “matemática”, novelesca y culterana—, a un supuesto asesino serial que lo confronta y reta a él, desde la sombra y el anonimato, con la articulación de una supuesta “serie lógica” de supuestos “crímenes imperceptibles”, en los cuales el supuesto asesino serial dizque mata buscando causar el menor daño posible en personas que dizque estaban viviendo más de la cuenta.

Con ese ejercicio de prestidigitación e hipocresía, el

matemático Arthur Seldom engaña y manipula, sobre todo, al inspector Petersen,

quien encabeza la quesque infalible y experimentada investigación policíaca de

los sabuesos rastreadores de Scotland Yard (incluida el área forense y científica);

pues Petersen, que no da pie con bola, termina convencido de que el asesino en

serie era un tal Ralph Johnson, un alucinado lector de Los pitagóricos a Jesús, y de las populares noticias y artículos

del Oxford Times, y padre de una niña

confinada, en etapa terminal, en el sanatorio Radcliffe (“una chiquita muy

pálida de unos siete años, con los ojos asustados pero valerosamente atentos y

rulos largos en tirabuzón”), quien al desbarrancar en un acantilado el autobús

escolar que conducía, se mató y mató en un tris a diez chavales, con el

síndrome de Down, con el objetivo de obtener, exclusivo para su hija, el compatible

pulmón que le hacía falta para salvarla de las garras de la inmisericorde muerte.

Pero también engaña y manipula al joven argentino con quien, haciendo migas y

compartiendo anécdotas y tragos en pubs (y la amistad de la enfermera Lorna),

supuestamente reflexiona y conjetura con él para desentrañar el “críptico” significado

de los signos gráficos (¡el acertijo de los acertijos!) que supuestamente deja

el supuesto asesino serial (y que resultan ser una hilarante chapuza, ridículamente lógica, que induce al

crédulo a chuparse el dedo meñique, dado que sólo se trata de la anacrónica

“notación simbólica que usaban los pitagóricos” para representar el “uno, dos,

tres, cuatro”). Pues si bien, a imagen y semejanza de un infalible gag de churro hollywoodense o novela

negra, de repente —como por revelación esotérica, por el arte de birlibirloque

de algún mago pitagórico o como si se le iluminara el atascado foco de la enmohecida

sesera (“El lógico que era Charles Dodgson sabía que siempre es abrumadoramente

más extenso lo que queda fuera de cada afirmación.”)—, la frase que le rumiara

Beth sobre el cadáver de esa especie de marsupial que vio en el asfalto

despanzurrado con su retoño en la tripa: “El angstum hace todo por salvar a su cría”, que él interpreta

equivalente a la frase dicha por el inspector Petersen al sopesar el acto

multiasesino del padre suicida: “Es difícil saber hasta dónde llegaría uno por

su hijo”, le brinda el deductivo pálpito que ata los intrínsecos cabos (ídem una fulgurante flecha invisible que

da en el blanco) y le desvela ipso facto

el leitmotiv, oculto y camuflado por

el matemático Arthur Seldom para proteger a Beth de la prisión, del proceso

judicial y de la consecutiva condena carcelaria. Pero lo cierto y trascendente

es que el boludo queda desguanzado y boqueando en la lona (casi lelo y viendo

una cinética ronda de estrellitas y abstrusos signos matemáticos), luego de que

el anecdótico y mitómano matemático Arthur Seldom —sentaditos en una banca del Museo

Ashmolean, como si cuchichearan secretitos culo con culo y chiquitearan la

pajita de un mismo mate—, le revela a quemarropa las ocultas e innombrables

minucias y menudencias tras bambalinas del teatrito de la “serie lógica” del

Mago de Oz, y por ello se muerde la lengua enrollándola (como si trazara “la

letra O mayúscula de la palabra omertá”)

y no denuncia a nadie para que se haga justicia, sólo por el lógico y elemental

hecho, Watson, de que “Seguramente él iría a la cárcel también”. Es decir, el viejo

y astuto Arthur Seldom, con su magnética fraseología y sugestiva personalidad,

a esas alturas del tiempo (25 de junio de 1993) parece que dedujo con

antelación (o quizá improvisa) que tiene al pelotudo en la palma de la mano

(para algún malabar) o en la bolsa de los títeres (para otro numerito de la

“serie lógica”), y por ende puede revelarle toda la sopa y nada más que la

recontrasopa de letras y números (y quizá algo más), dado que infiere que no

dirá ni mu ni pío ni miau (ni saltará de la chistera y correrá por su cuenta),

pese a su presunto índice de IQ que presuntamente lo hizo ganarse la beca en el

Instituto de Matemática de Oxford y descubrir, por sí mismo y en la solitaria

oscuridad del tétrico laberinto, el oculto hilo de Ariadna que lo llevó a

desenmascarar al racional y calculador Minotauro. (Aunque tal vez, para sus

adentros, sí ladre a la mimoso y saltarín caniche: ¡guau! ¡Y más que guau!)

IV de

VI

Pese a

la fascinación y veneración que el protagonista le profesa al egregio Arthur

Seldom, no parece que sea la gran figura de las matemáticas y de la lógica que

pregona el joven argentino (criterio que parece compartir el maltratado y

desdeñado Podorov, el becario y colega ruso de éste; e incluso Beth,

violoncelista de la orquesta de cámara del Sheldonian Theatre; y Lorna,

enfermera en el Radcliffe Hospital y fanática lectora de novelas policíacas). Para

el caso, del novelesco y supuesto momento histórico, lo es el matemático Andrew

Wiles, quien en “un seminario de Teoría de los Números” organizado en

Cambridge, precisamente el “miércoles 23 de junio” del 93, se da por hecho que

demostró el “último teorema de Fermat” (en suspenso desde hace “más de

trescientos años de batallas”) ante la entusiasta expectativa bobalicona de los

matemáticos de toditito el orbe, incluidos los matemáticos de Oxford, quienes

en rebaño viajan en un autobús a la Universidad de Cambridge para presenciar el

extraordinario evento, entre ellos Arthur Seldom; pero no el joven argentino,

quien se queda en la intimidad con la sensual y deportiva Lorna. Y, según

reporta, leyó en el Oxford Times, esa

mañana y “bajo el título ‘El Moby Dick de los matemáticos’”, una “larga

cronología de fracasos en los intentos por demostrar el teorema de Fermat”. Y

añade reporteril: “El diario mencionaba al final que se estaban haciendo

apuestas en Oxbridge sobre lo que ocurriría esa tarde en la última de las tres

conferencias y que estaban por el momento seis a uno, todavía en contra de

Wiles.” No obstante, ya pasadas las tres de la tarde de ese día, luego del

habitual juego de tenis con Lorna, en una mastodóntica computadora del

Instituto de Matemática lee en un e-mail

el sonoro boom de la histórica

noticia: “Allí estaba el breve mensaje que se propagada como una contraseña a

todos los matemáticos a lo largo y ancho del mundo: ¡Wiles lo había conseguido! No había detalles sobre la exposición

final; sólo se decía que la demostración había logrado convencer a los

especialistas y que una vez escrita podía llegar a las doscientas páginas.” Así

de chipocludo. (Es decir, “los especialistas asignados al referato” aún no

“habían detectado una pequeña laguna que nadie lograba solucionar”, ni aún se

entrevé la posterior colaboración del matemático Richard Taylor.)

|

| Andrew Wiles |

En contraste con ese garbanzo de a libra, el matemático Arthur Seldom publicó un apantallante “libro sobre las series lógicas” en el que incluyó “un capítulo sobre crímenes en serie”, mismo que la editorial (quizá llamada Planet) publicitó en el Oxford Times como un adelanto y por ende los ejemplares se vendieron como si fueran salchichas garapiñadas del Reader’s Digest, pues según comenta Seldom: “Muchos creyeron que se trababa de una nueva forma de novela policial.” Y “Fue por eso que se agotó tan pronto la primera edición del libro.” Lo cual suscitó, le dice al inspector Petersen, que reciba “todo tipo de cartas con confesiones de crímenes” (como aquél que le “aseguraba que mataba homeless cada vez que su boleto de ómnibus era un número primo”). Y, según supone, le dice al policía (mareando la perdiz), el asesino serial que lo reta a él con los crímenes y crípticos signos: “no estudió matemática de manera formal pero leyó ese capítulo de mi libro sobre los crímenes en serie y considera, desgraciadamente, que soy la persona a la que debe desafiar.” Porque, según dice, el asesino serial, que no aprobó ni de panzazo, lo ve a él (¡faltaba menos!) como “el paradigma de la inteligencia”. Y en el colmo de su mezcla de charlatanería y superchería atiza el fuego fatuo ante la baba caída y los ojos de plato de Petersen y del becario argentino: “[...los crímenes fueron lo más leves posibles, si tiene sentido esta palabra. Pareciera que las muertes en sí no son exactamente lo que importa. Los crímenes son casi simbólicos. No creo que el asesino esté realmente interesado en matar, sino en señalar algo. Algo que seguramente tiene que ver con la serie de figuras que dibuja en los mensajes, la serie que empieza con un círculo y un pez. Los crímenes son sólo la manera de llamar la atención sobre esta serie y está eligiendo sus víctimas lo suficientemente cerca de mí con el único propósito de involucrarme. Creo que en el fondo es un problema puramente intelectual, pero que sólo se detendrá si logramos demostrarle, de algún modo, que pudimos resolver el sentido de la serie, es decir, que podemos predecir el símbolo, o el crimen, que vendrá a continuación.”

V de

VI

Junto

a su teatral habilidad para encubrir el asesinato cometido por la violoncelista

Beth, el flamante autor de ese best

seller “sobre las series lógicas”, también es un racista y aficionado al bullyng que finge no reconocer a Podorov

—el becario y condiscípulo ruso del joven argentino en el Instituto de

Matemática de Oxford—. Pues el ruso le brinda al sudamericano, sin que se lo pida

y arrojando indicios sobre la idiosincrasia del prestidigitador escocés, un

peculiar testimonio que quizá sea moneda corriente en los consuetudinarios tejemanejes,

y facilidad para la impostura y la megalomanía, de su eminencia Arthur Seldom, quien sabe que el traumado Podorov

“intentó suicidarse cuando no le dieron la medalla Fields”, misma que le

otorgaron a uno de los alumnos del escocés. Según le cuenta Podorov (totalmente

ajeno a los supuestos crímenes del supuesto asesino serial), hace tiempo oyó al

matemático Seldom, hablar por primera vez,

sobre los símbolos pitagóricos “durante una conferencia sobre el último teorema

de Fermat”, la cual ocurrió “hace muchos años” en Rusia: “Tantos que, por lo

que pude ver, Seldom ya no se acuerda de mí. Por su puesto, él era ya el gran

Seldom y yo apenas un oscuro estudiante de doctorado de la pequeña ciudad rusa

donde se organizaba el congreso. Le llevé mis trabajos sobre el teorema de

Fermat, era lo único en lo que yo pensaba en aquel tiempo, y le rogué que me

pusiera en contacto con el grupo de Teoría de Números de Cambridge, pero

aparentemente todos estaban demasiado ocupados para leerlos. En realidad todos

no —dijo—: un alumno de Seldom los leyó, corrigió mi inglés defectuoso, y los

publicó con su nombre. Recibió la medalla Fields por la contribución más

importante de la década a la resolución del problema. Ahora Wiles [en

Cambridge] está por dar el último paso gracias a esos resultados. Cuando le

escribí a Seldom sólo me respondió que mi trabajo tenía un error y que su

alumno lo había corregido —rió secamente y sopló con fuerza una bocanada de

humo hacia arriba—. El único error —dijo— es que yo no era inglés.”

|

| Richard Taylor |

Ese injusto, malicioso y frío desdén embona, como tornillo puntiagudo y aceitado, con la fría indiferencia que el lógico Arthur Seldom denota y transluce ante el violento asesinato de la señora Eagleton. Pues al unísono de su teatral prestidigitación para encubrir a la asesina, nunca expresa una sola palabra y ni un solo pensamiento (ni una sola fórmula lógica ni matemática) que implique afecto, empatía y respeto por la vida y la memoria de la víctima. Es decir, esto resulta aún más revelador, injusto y carente de ética, pues la señora Eagleton, además de anciana y convaleciente del cáncer y con notorias dificultades de movilidad (usa una silla de ruedas dentro de la casa y fuera de ella), fue esposa del mentor de Arthur Seldom. Según resume el joven argentino tras conocer y charlar con la abuela de Beth, “Mrs. Eagleton” “Había sido una de las tantas mujeres que durante la guerra participaron con inocencia en un concurso nacional de crucigramas, para enterarse de que el premio era el reclutamiento y la confinación de todas en un pueblito totalmente aislado, con la misión de ayudar a Alan Turing y su equipo de matemáticos a descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma. Fue allí donde había conocido a Mr. Eagleton.”

|

| Alan Turing |

Y según le dice Seldom al joven argentino tras el descubrimiento del cadáver de la anciana a aún en el escenario del crimen: “Harry Eagleton fue mi tutor de estudios y estuve algunas veces invitado a reuniones y a cenar aquí después de mi graduación. Fui amigo también de Johnny, el hijo de ellos, y de su esposa Sarah. Murieron en un accidente, cuando Beth era una niña. Beth quedó desde entonces a cargo de Mrs. Eagleton. Últimamente veía bastante poco a las dos. Sabía que Mrs. Eagleton estaba luchando desde hacía tiempo con un cáncer, y que tuvo varias internaciones... la encontré algunas veces en el Radcliffe Hospital.” Sitio donde más tarde (durante el tour en el que le muestra el patético automatismo del absurdo nonsense de los bekettianos restos del loco Frank Kalman —dizque “el continuador de los trabajos de Wittgenstein sobre el seguimiento de reglas y los juegos del lenguaje”—) le revela que ese accidente ocurrió el 25 de junio de 1967, en el que también murió su esposa argentina (restauradora de arte), y que el único alharaquiento y desquiciado sobreviviente fue él. Y por ello estuvo recluido en el Radcliffe “casi dos años enteros”; y luego tuvo que regresar “cada semana durante todo otro año”. No obstante, no le puntualiza si fue recluso, e iba allí, por tratamientos físicos o psicológicos, o por ambas cosas, pues al parecer ese traumático accidente lo hace sentirse culpable de la muerte de los padres de Beth y de su otrora esposa; por ende, cada 25 de junio, ritualmente, visita el Museo Ashmolean y observa las minucias y trampantojos de un antiquísimo friso “que llegó al Museo Británico tres mil años después” de su creación, el cual, dice, entre las florituras de su verborrea “mítica” y dándoselas de “criminólogo” literario, fue restaurado por su fallecida mujer.

|

| El sueño de la razón produce monstruos (1799) Grabado de Goya |

Pero lo más oscuro y retorcido de esa supuesta culpabilidad es que Arthur Seldom, razonable matemático y dizque lógico superlativo, supuestamente se siente y confiesa fatalmente visionario y vidente desde la infancia. Pero el desocupado lector, después presenciar su facilidad para el engaño, el ninguneo y la impostura, no sabe si en realidad es un supersticioso que cree que posee esa supuesta cualidad sobrenatural (“las conjeturas que hacía sobre el mundo real se cumplían, se cumplían siempre, pero por caminos extraños, de las maneras más horribles, como advertencia de que debía apartarme de ese mundo de todos”), o si miente (pues sigue metido hasta las cejas en el burbujeante matraz del contradictorio y trágico orbe) sólo para impresionar aún más al pelotudo argentino y jalarle aún más las narices. Es decir, dizque tras meter su cuchara (o la pata) ve terribles augurios o profecías (¿de loco visionario?) que luego se corporifican: los supuestos “monstruos que producen los sueños de la razón” (¡que hasta Goya grabaría!). Como es el caso de ese accidente ocurrido el 25 de junio de 1967; y el citado suicidio y asesinato de los diez chavales basquetbolistas con el síndrome de Down, ocurrido, en el mismo sitio, el 25 de junio de 1993.

VI de

VI

Pero

quien resulta la abominable y pestilente hez

de la canalla es la asesina y violoncelista Beth. Si bien la novela no

relata ningún episodio ni ninguna anécdota sobre las previsibles y humanas dificultades

del vínculo abuela-nieta (quizá patológicas y biunívocas), nada justifica el

violento y alevoso asesinato de la anciana casi inválida y convaleciente del

cáncer. Pero lo que sí se lee son algunos visos del odio y del soez

resentimiento de Beth hacia la señora Eagleton, pese a que hizo el entrañable

papel de papá y mamá desde que quedó huérfana. Por ejemplo, al joven argentino

le cuenta que su madre “era la única que sabía cómo era la bruja bajo su

máscara”. Y según le dice: “Siempre me decía que si me quedaba sola y

necesitaba ayuda recurriera al tío Arthur. ‘¡Si se te ocurre la manera de arrancarlo

de sus fórmulas!’, me decía.” Lo cual, al parecer, es una grandísima mentira

(semejante a las mentiras de su

eminencia el lógico Arthur Seldom), pues su madre murió cuando ella tenía unos

tres años.

|

| Sheldonian Theatre |

En contra de lo que pudiera pensar el desocupado lector (y el becario argentino), Beth odia su trabajo de violoncelista en la orquesta de cámara del Sheldonian Theatre. Y si pudiera, le dice, lo dejaría ipso facto y al unísono dejaría a la abuela ante la que, por alguna razón, tácita e implícita, se siente víctima y encadenada, por lo que, según manifiesta, no puede darle vuelo a la hilacha; es decir, ejercer su libertad individual y el rumbo de su vida íntima y de su destino más allá de Oxford. Y a ese par de odios se suma el menosprecio que expresa por Michael, su colega músico, con quien no obstante sostiene una relación sexual subterránea, porque está casado. Y con la frialdad y la indiferencia que la distinguen ante el recién asesinato de su abuela, pronto, y sin luto y sin duelo, actualiza, para ella y su ombligo, el mobiliario de la casa en Cunliffe Close y se desnuda allí con su amante para ducharse, planchar la oreja y etcétera. Y apenas transcurrido un poco más de un mes después del crimen, anuncia y celebra su arrejunte con el barrigudo de Michael.

El corolario de la controvertida y

deletérea conducta de Beth se lee en el “Epílogo”, luego del revelador diálogo

que ese 25 de junio del 93 el becario argentino tuvo con Arthur Seldom en el

Museo Ashmolean. Pues al salir de allí y dirigirse a pie a Cunliffe Close, se

topa con ella: “estaba más feliz, más despreocupada, más hermosa” y sonriente

al volante de un coche recién adquirido: “un pequeño auto descapotable,

flamante, de un azul acerado” (quizá cosecha o botín de la herencia de la

anciana Eagleton). Ella le toca el claxon y le hace señas para que se acerque.

Pero en lugar de aceptar el aventón, muy serio la confronta con el hecho de que

ahora sabe que ella mató a su abuela, pese a que no le menciona que Seldom le

reveló los violentos matices del crimen con conocimiento de causa: “Me dijo que

había usado unos guantes de gala para no dejar huellas, pero que había tenido,

efectivamente, que luchar contra ella y que el taco de su zapato había

desgarrado la manta. Pensó que la policía podía sospechar por este detalle que

había sido una mujer. Tenía la manta en su bolso y convinimos en que la haría

desaparecer.” Y entre las razones que ella le vomita al porteño con una

contenida furia de neurótica mazacuata prieta, descuella el egoísta y

egocéntrico meollo: “Creía que ella se moriría pronto y que habría para mí

todavía la posibilidad de otra vida. Pero unos días después le dieron los

nuevos análisis: el cáncer había remitido, el médico le había dicho que podía

vivir otros diez años. Diez años más atada a esa vieja urraca... no hubiera

podido soportarlo.” Diagnóstico clínico que muchos días antes de esa siniestra

revelación, Lorna le comentó al boludo cuando éste rumia y deglute la falaz

hipótesis, pergeñada e inducida por Seldom, de que el asesino serial mata a

personas que están viviendo más allá de lo previsto: “Pero no es exactamente

así el caso de Mrs. Eagleton”, le objeta Lorna: “Yo la encontré en el hospital

y estaba radiante porque los análisis habían dado una remisión parcial de su

cáncer. Justamente, el médico le había dicho que podía vivir muchos años más.”

Un indicio de traumas mentales no resueltos desde la infancia es

el hecho de que Beth, no obstante sus casi 29 años, aún se chupa el dedo para

dormir y por ende lo tiene atrofiado: “delgado y muy pequeño”; es decir, luce

un diminuto dedo de niña chiquita.

|

| Marcus Keane (c. agosto 26-29 de 1863) Foto: Lewis Carroll (Charles Dodgson) |

Obviamente, dado el explosivo paquete de frustraciones y represiones, odio y violencia, a priori se observa que Beth necesitaba a gritos (y necesita aún) urgente terapia psicológica o psicoanalítica o quizá psiquiátrica, pues para liberarse y alejarse de la opresión de su abuela paterna no necesitaba matarla. Pudo fugarse, simplemente, mandando todo al carajo (disfrazada o no de caperucita roja o de harapienta mendiga con los pies desnudos y mostrando un pezón o no en algún secreto rinconcito del Christ Church College; o de perdis: irse de música callejera y cantora de villancicos en Dublín). O pedirle guía y apoyo fraterno, terapéutico, intelectual y financiero al tío Arthur Seldom. Y una enfermera, facultada para el caso, pudo auxiliar a la decrépita señora Eagleton en sus cotidianas necesidades básicas, médicas e imprescindibles, mientras la nieta rompía la taza (y cada quien para su casa) y emprendía el sinuoso y serpentino camino que quería seguir fuera de esas redes domésticas, filiales y claustrofóbicas.

|

| La fuga (Alice Jane Donkin, octubre 8 de 1862) Foto: Lewis Carroll (Charles Dodgson) |

Al parecer Arthur Seldom era (o fue) amante de la madre de Beth. Sin embargo, quizá no sea su padre biológico. Pero el detonante que catapultó al viejo matemático a lanzarse y meterse de cabeza en el fango para encubrir y rescatar a Beth del castigo carcelario que implica su acto criminal, fue que lo llamara “papá” en el impreciso y telegráfico mensaje ológrafo que le dejó en el Merton College solicitándole ciega y perentoria ayuda. Según bosqueja el matemático argentino, Arthur Seldom le dijo en el Museo Ashmolean: “[...] aun en su desesperación supo perfectamente dónde ir a golpear. No sé en realidad, y no creo que nunca lo sepa, si es cierto lo que ella piensa. No sé qué pudo haberle contado su madre sobre nosotros. Nunca me había dicho nada antes sobre esto. Pero quizá para asegurarse de que la ayudaría jugó su carta extrema. —Buscó en el bolsillo interior de su saco y me extendió un papel doblado en cuatro. Hice algo terrible, decía la primera línea, en una caligrafía curiosamente infantil. La segunda, que parecía haber sido agregada en un rapto de desesperación, decía en caracteres grandes y desolados: Por favor, por favor, necesito que me ayudes, papá.”

Guillermo Martínez, Los crímenes de Oxford. Bestseller. Booket/Editorial Planeta Mexicana. México, mayo de 2019. 214 pp.

*********

"Teorema de Thales (divertimento matemático)", de Les Luthiers, conjunto de instrumentos informales.